-

出發日期2023/01/15

-

回程日期2023/01/15

-

相關路線

-

相關山岳

南勢角山位於新北市中和區,在其山腰處就是知名的「烘爐地南山福德宮」,廟前有一尊全臺最大的土地公神像,是中和地區重要的地標。

中和過去是一個煤礦小鎮,甚至曾經盛產過石油,而隨著時代的演變,現在已經蛻變成一個新興的工業城市,而熙來攘往的南勢角捷運站,曾經是重要的煤炭貨運站,見證著過去輝煌的黑金歲月。

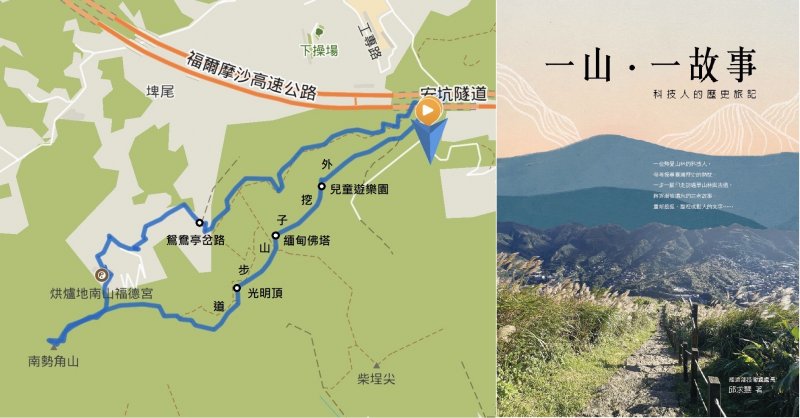

外挖子山步道可以從中和區的景新街起登,不過車位比較難尋,所以我今天選擇從華夏科技大學後山的華新街109巷登山口,路邊都可供停車。步道寬敞易行,沿路都有山友闢建的花園、山屋或運動設施可以供休憩,是中和最馳名的健行路線。

步道沿途都有不少觀景點,可以欣賞中永和及台北盆地的風景,途中登上一處叫做「光明頂」的小山頭,海拔235公尺,有一顆台北縣政府四等控制點,這裡的視野也非常漂亮。

行經一處景點,路旁山櫻花已經盛開,從右方看過去,可以看到南勢角山,還有知名的南山福德宮和土地公神像,這座宮廟原本只是茶農搭建的石頭祠,漳州人來南勢角地區開發時,主要有呂氏與游氏兩大家族,1952年游家感念土地公的保佑,發起將小廟改建,1967年再由呂氏募捐擴建,目前已成為北台灣地區最大的土地公廟。

南勢角山又稱為烘爐地山、風爐塞山,海拔302公尺,有一顆三等三角點編號654號,列為台灣小百岳第16號,南勢角山同時也是天上山脈大縱走的重要山頭,往西邊還可以繼續走到土城的天上山,也是登山客經常健行的路線。

南勢角山頂有一座觀景亭,稱為「忘憂亭」,其視野相當廣闊,從近處的中永和地區,到台北市的大安、信義區,東邊的南港山、101大樓,北邊的大屯山、觀音山等均一目瞭然,登頂之後坐在這裡小憩賞景,真的可以忘記所有的煩憂。

從南勢角山經過南山福德宮下山,經過鴛鴦亭時右轉改走山腰路,這條路線比較原始,走的人也比較少,途中會經過一處蠻特別的觀景點,可以看到北二高經過中和市區,並穿過長壽山、國旗嶺山脈,如同火柴盒的車輛從中和隧道進進出出,有種選離塵囂的悠閒之感。

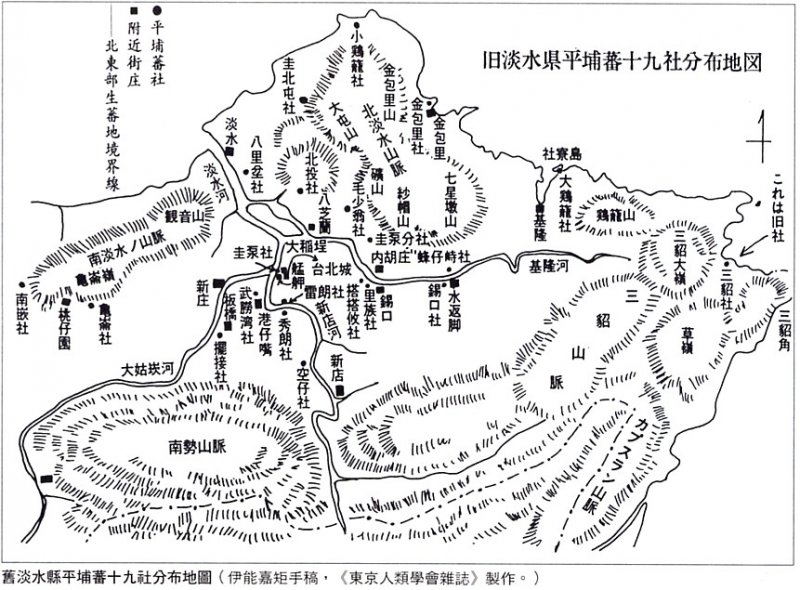

在清朝初期,中和一帶是由平埔族人所居住,知名的人類學者伊能嘉矩在1897年所繪製的平埔族分布圖中,可以看到現在新店溪南畔的永和,是由平埔族「秀朗社」人所居住,至於板橋、土城一帶則是「擺接社」人,「空(或稱挖)仔社」人則是住在新店附近。到了乾隆年間,才有漢人逐漸移居中和,形成了中和開發最早的「枋寮街」,至於中和南邊的南勢角山、天上山脈,在地圖裡則被標示為「南勢山脈」。

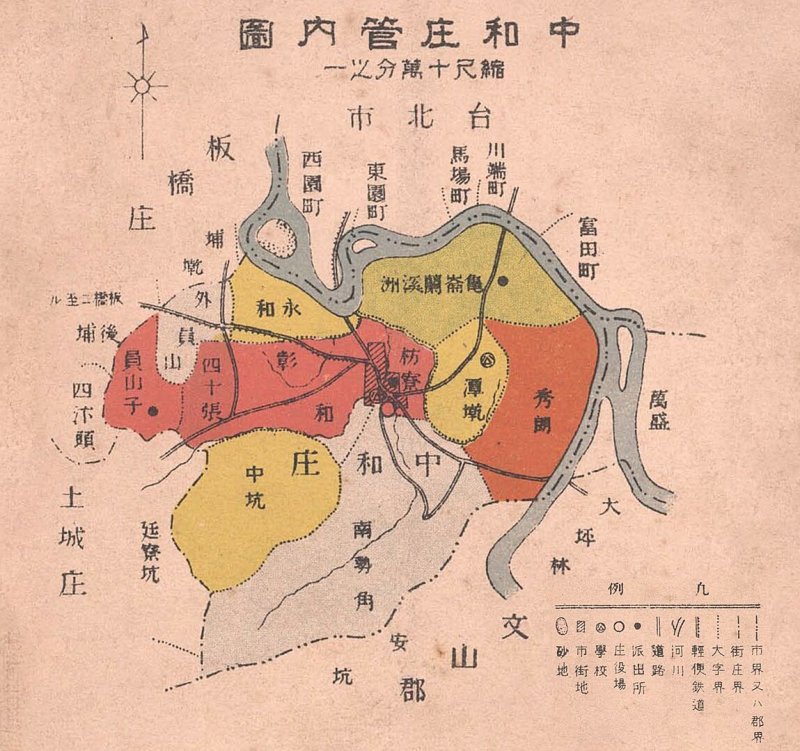

到了日本時期,政府重新劃分地方自治區域,才正式命名為「中和庄」,以轄區內的中坑、漳和各取首尾兩字而成。轄區中的「秀朗」,就是過去的平埔族社名,而南勢角、員山仔及四十張等名稱,則與現今的地名相近,比較有趣的是,當時永和也是屬於中和庄的轄區,而其位於現在的橋和、中原捷運站附近,與現今永和的位置有所不同,反倒現在的永和在當時被稱為「龜崙蘭溪洲」,據研究「龜崙蘭」就是平埔族語「溪州」的意思。

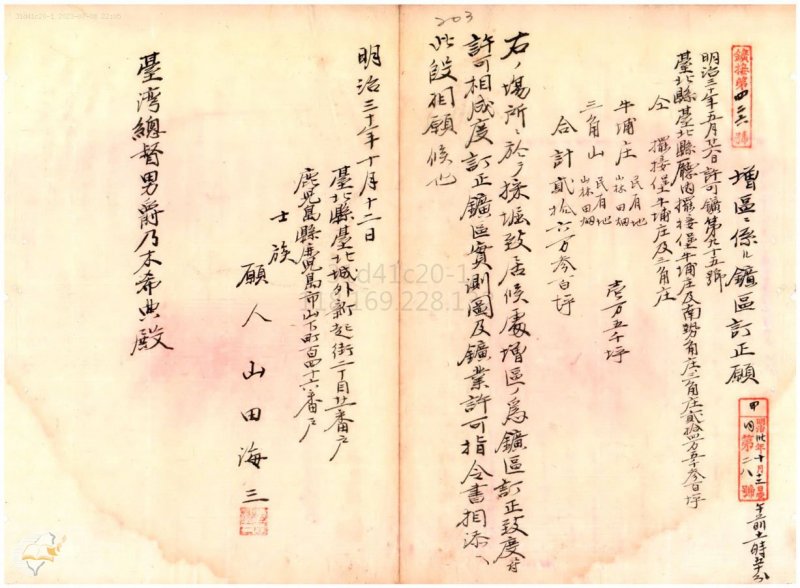

在早期拓墾時期,中和的發展主要以農業為主,稻米與茶葉為其大宗,不過比較少人知道的是,南勢角山麓也曾經有過繁盛的煤礦業,根據我查詢總督府檔案,最早是由日本人「山田海三」於1897年取得中和礦權,由於煤礦品質甚佳,後來吸引知名的實業家「賀田金三郎」併購了礦坑,展開了中和煤礦的黃金歲月,因為礦區位於牛埔庄,所以被稱為「牛埔炭礦」。

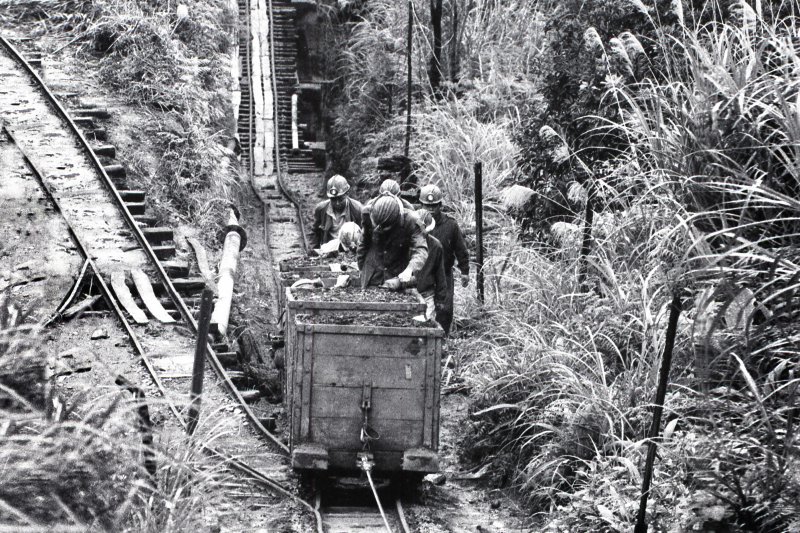

由於煤礦的開墾範圍越來越大,幾乎遍及南勢角山麓各地,為了運輸這些開採的煤炭,於是煤礦會社便鋪設了運煤的臺車軌道,以方便將煤炭運輸出去,臺車軌道大致就是沿著現在的興南路而行,經南勢角而至枋寮,再由枋寮沿著現在的中山路、民族路,將煤炭載運至板橋。這些臺車的軌道,形成了最初中和的交通路網,也成為產業運輸的動脈,讓地方漸漸地發展起來。

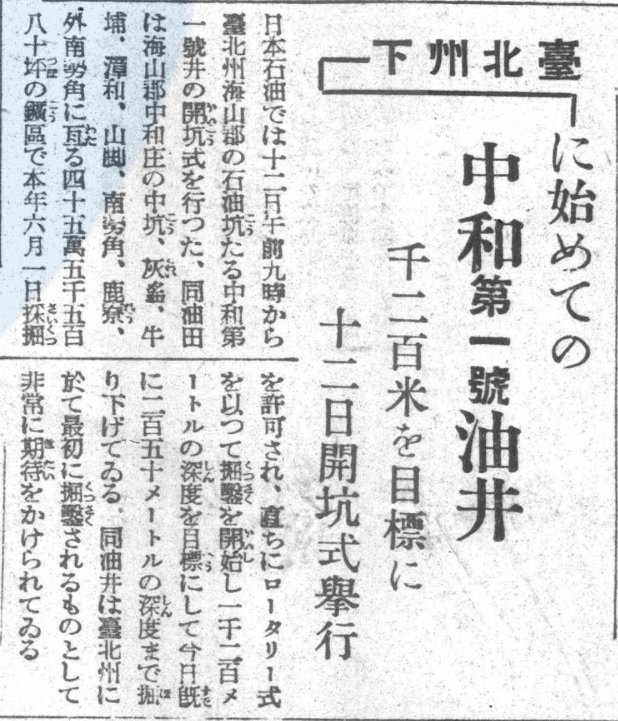

中和曾經挖掘過煤礦,或許還有人記得,但是知道中和曾開採過石油的,應該就少之又少了,根據台灣日日新報1935年的報導,中和被發現富含石油礦,並開發了台北州第一口石油井,位置就在現在慈雲寺附近,由日本石油株式會社負責開採和經營,在二戰之前,中和總共開發了12口油井。

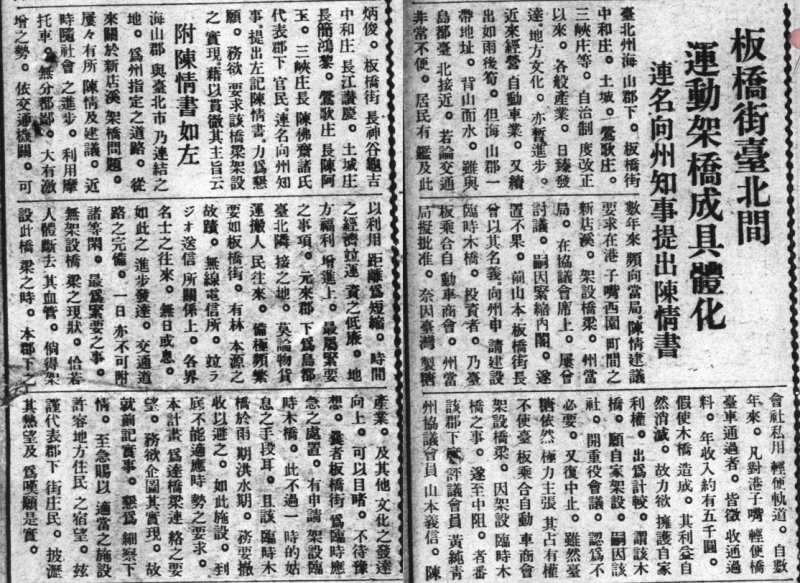

當時中和庄和台北市隔著新店溪,交通非常不方便,往來台北大多要靠渡船,渡船碼頭就在現在永和路底,靠近新店溪畔的地方,稱為「網尾寮渡」,坐上用人力撐篙的渡船,可以到達對岸的川端町,碼頭位置在現在台北市廈門街底和同安街之間,當時中和庄居民不斷向政府陳情建橋,不過因為所需經費龐大,總督府一直無法做成決定。

一直到了1930年,幾位孚眾望的地方仕紳,包括出身樹林的總督府評議員黃純青、中和庄長江讚慶、土城庄長簡鴻黎等地方首長,聯手曾任板橋街長的炭礦實業家山本義信、煤礦大亨陳炳俊等人,以交通不便利,經濟和產業發展受限等理由,又再度向政府陳情建橋,才逐漸獲得當局的重視,最後由政府補助高達24餘萬圓,中和庄則自籌1萬餘圓,開始著手興建這一座橋樑。

1937年3月25日這一座大橋終於完工,以連接台北市的川端町,故取名為「川端橋」,當日舉辦盛大的開通式,由台北市藤田知事主持,共有四百多名達官顯要與會,在漳和公學校(今中和國小)舉辦大型宴會,中和庄到處張燈結綵,廟宇也上演各式精采戲台,晚上還施放煙火,齊集在川端橋兩岸的人群高達數萬人,可以說是全中和歡欣鼓舞的大喜事。

川端橋開通以後,加快了中和發展的腳步,戰後國民政府將川端橋改稱為「中正橋」(如圖),中和庄則改稱中和鄉,逐漸發展成為一個工業城市,居住的人口數量也越來越多,於是政府在1958年正式將永和從中和獨立出來,單獨設置行政區域,這也就是為什麼中和有永和路,永和有中和路,就是因為早期永和就是中和的一部分,才會在行政區重新劃分後,產生這麼混淆的路名。

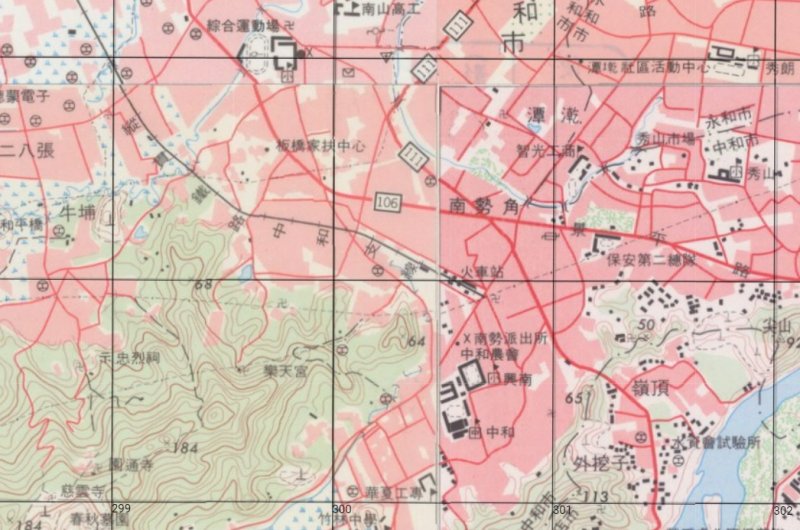

中和曾經有鐵路?或許很多人都不知道!當時中永和越來越進步,煤礦的運輸卻僅能依賴簡易的臺車,已經漸漸不敷需求,台鐵管理局於是在1965年興建了一條中和的鐵路,稱為台鐵中和支線,或稱為「板南鐵路」,這條鐵路由板橋出發,沿著現在的板新路、板南路,來到南勢角。不過這條鐵路主要是載運煤礦和水泥等貨物,並不提供載人的服務。從當時的地圖中,就可以看到這一條鐵路的存在。

板南鐵路全長6.2公里,只有頭尾兩站,照片就是當時的中和車站,這可是很多中和人年少的回憶,不過隨著礦業逐漸沒落,板南鐵路也漸漸失去它的功能,再加上鐵路經過市區嚴重影響城市發展,於是板南鐵路在1990年停駛。值得一提的是,在 1998年興建捷運中和線時,這中和車站華麗變身,成為了捷運南勢角站,至於後來政府又興建捷運環狀線,其中板橋到橋和這一段捷運,也運用了當年板南鐵路的路廊。

誠然中和的礦業都已經走入了歷史,當年的煤礦臺車軌道,先升級為台鐵的板南鐵路,然後再華麗轉身為環狀捷運線,中和就這樣從煤礦小鎮,一躍成為繁華的工業城市。而當年的中和車站,曾經從這裡運出無數的中和煤炭,現在已經原地改建為南勢角捷運站,也同樣載運著無數的旅客,熙熙攘攘地進出在這個歷史的交會點。

當年的川端橋,是唯一中和與台北的聯絡橋樑,就像是一條母親的臍帶,帶來更多城市發展的養分,幫助中和成為一個繁華的新興城市。而如今的中正橋是台北市唯一僅存的日本時代聯外橋樑,現在仍舊是交通的要道,但隨著年歲已高,竟被納入危橋之列,而面臨被拆除的危機,所幸最後政府決定保留這座歷史的記憶,並建造新的中正橋,新橋將以美麗的弧線劃過天際,預計2024年完工,舊橋則將做為自行車和行人之用,相信這座具有故事的橋樑,還是會繼續驕傲地橫跨在新店溪,就像當年數萬人見證他的誕生般,永遠成為中和人記憶的一部分。

華新街登山口->外挖子山步道->兒童遊樂園->緬甸佛塔->光明頂->南勢角山->南山福德宮->鴛鴦亭岔路->山腰路->登山口

距離5.73公里,步行時間2小時50分。

筆者是「一山一故事」作者,這本書紀錄了許多臺灣山岳、古道的歷史故事,被選為2022年博客來人文社科年度暢銷書。