撰文/賴英錡(經典雜誌撰述)

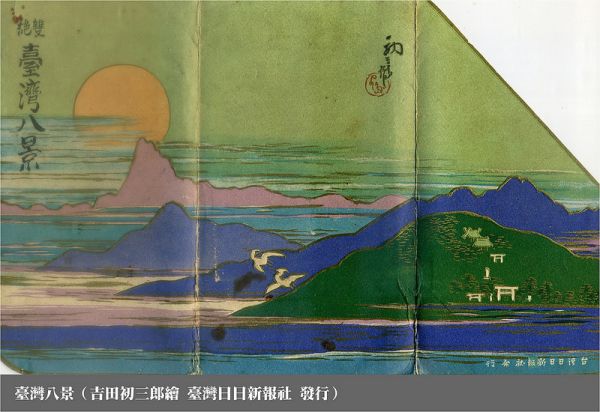

圖片/Lambert van der Aalsvoort

說到台北,你會想到什麼?高聳入雲的一○一大樓、熱鬧非凡的士林夜市、台北門戶的松山機場或是光鮮亮麗的南港科技園區?若再往市郊推進,腦海裡依序出現深坑、三峽、大溪等內陸鄉鎮,老街上遊人如織,深坑臭豆腐、三峽金牛角、大溪豆乾等特產聞名遐邇。但你是否想過?前面提及的士林、松山、南港,在早期其實是依靠基隆河運才得以興起,位於山林地區的深坑、三峽與大溪,更是景美溪與大漢溪上重要的河港。

歷史上,幾乎在每座繁榮城市的背後都可以看見河流的蹤影:泰晤士河之於英國倫敦、塞納河之於法國巴黎、黃浦江之於中國上海、哈德遜河之於美國紐約。河流為市民帶來了順暢且便利的河運,讓商品可以貨暢其流,促進商業活動,提升人類的物質生活乃至改變整個社會面貌。甚至有學者指出,英國的工業革命之所以可以如此成功,綿密的河運網功不可沒。

淡水河之於台北,也正是這麼一條重要的河流,特別是在台灣多數河川水流湍急、不適航運的條件下,更顯珍貴。淡水河由三大支流所構成:大漢溪、新店溪與基隆河,它們為整個台北盆地提供了綿密且穩定的水路網,與台北城的開發有著密不可分的歷史淵源。

十年河東,十年河西

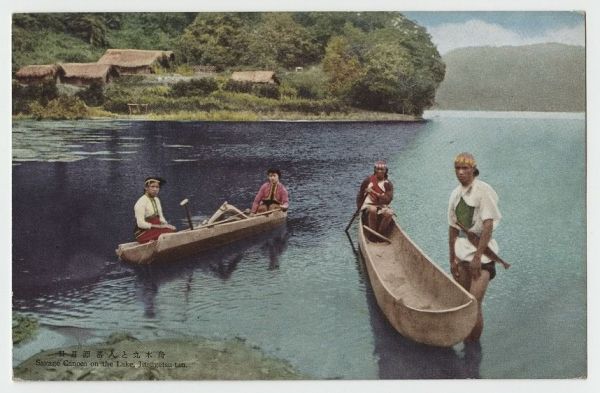

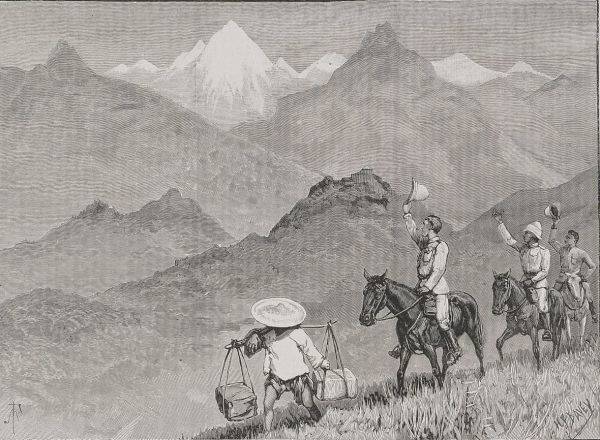

自古以來,淡水河便擁有豐富的人類活動紀錄:新石器時代的大坌坑、圓山、十三行等文化在此繁衍生息;凱達格蘭族操著被稱為「艋舺」的獨木舟,航行於淡水河沿岸的各個聚落;荷蘭人與西班牙人更是為了爭奪淡水河的控制權大打出手;清領時期漢人進入台北盆地後,沿著淡水河流域拓墾,也因此形成了許多河港市鎮,今日我們所熟知的地名如內湖、汐止、大溪,在當時都是重要的河港。一八六○年開港通商後,西方勢力深入,淡水河流域的開發更是蒸蒸日上,在首任巡撫劉銘傳的積極經營下,台北城逐漸取代台南府城,成為台灣新的政經中心。

位於今日八里地區的八里坌,處於淡水河的南岸,加上清初漢人移民皆沿著台灣西部海岸移動,因此八里成了進入淡水河的第一站,是漢人拓墾台北盆地的灘頭堡。十八世紀初,八里坌已成為台北最繁榮的市街,商人將大陸的布料、菸、磚瓦、器具等日常用品遠從鹿耳門轉運而來批售。考量到八里坌與鹿耳門的距離遙遠,再加上冬季強烈的東北季風不利於島內的沿岸航行,故當時清廷特別設了「社船制度」,允許淡水社船於每年的九月至十二月,可直接從淡水赴往廈門進行貿易,而不需透過鹿耳門轉運,可見當時淡水地區的經濟已發展到一定的程度。

當漢人在下游地區的拓墾日漸飽和後,便開始向淡水河的中游、山坡地挺進。位於大漢溪與新店溪匯流處的新庄(即今日的新莊),對外不僅可與八里坌、關渡等下游港口聯繫,輸入大陸的各種貨物,對內亦可通達三峽、新店等內陸河港,輸出山林農產;龜崙嶺古道的開通,也使新庄可直通中壢、桃園等地,故逐漸取代原先的八里坌,成為新的貨物集散地。今日香火仍舊鼎盛的慈祐宮供奉著海神媽祖,一旁狹窄的巷弄即是從前的新庄河港,足以想像從前千帆過盡、商賈輻輳的繁華景象。

「因此,到現在其實還有一些新莊人不服氣,認為應是一府二鹿『三新莊』,而非艋舺,因為新莊的開發明明比艋舺還要早。」國立政治大學台灣史研究所戴寶村教授笑著說。

「十年河東,十年河西。」原指黃河改道的反覆無常,而淡水河港的權力轉移卻也再次應證了這段話。原本作為淡水河出海口重要據點的八里坌,不僅政經中心的地位被新莊所取代,港務功能實際上也已改到淡水河北岸的滬尾;新莊的好景也沒有維持太久,在械鬥頻繁與泥沙淤積的衝擊下,再次把政經中心的地位讓給艋舺。

械鬥頻繁的移民社會

「一府二鹿三艋舺」幾乎是每個台灣人都能琅琅上口的名言,短短一句話背後隱含的卻是台灣數百年的開發史。便利的水運網使艋舺成為新的政經中心,郊商們在此紛紛設點,而開港後,洋商聚集在淡水港,也想要從富饒的淡水河流域中分一杯羹,但他們很快就發現,淡水只是大船停泊與官方徵稅的關卡,台北盆地實際的貨物集散地在艋舺,於是要求清朝政府加開艋舺以作為通商口岸的合法據點。

十九世紀中葉,台北盆地的械鬥事件頻繁,當時的紛爭主要來自經濟因素,例如對於土地和水源所有權的認知不同。一八五三年的「頂下郊拚」是最著名的移民衝突:雖然三邑人和同安人皆為泉州人,但仍因為經濟利益的問題而大打出手,最後頂郊的三邑人驅趕了屬於下郊的同安人,使他們被迫遷往大稻埕重新發展。

戴寶村說:「就好像傳染病一樣,械鬥的風氣逐漸在整個台北盆地蔓延開來,連漳州人和泉州人也打了起來,士林、大直的漳州人甚至聯合板橋的漳州人夾擊艋舺的泉州人。」教授口中的漳泉分類械鬥,便曾真實地發生在新莊地區,當時屈居下風的漳州人被迫南遷至枋橋(今日的板橋),並招募鄉勇、佃農加以拓墾與防衛,從此以後,新庄成為了以泉州人為主的市鎮,而枋橋的主要居民則為漳州人。

繁華一時的艋舺和新莊有著殊途同歸的結局:移民械鬥與泥沙淤積。泥沙淤積日漸嚴重,使艋舺的航運條件逐年變差;三邑人雖然從械鬥中勝出,實際上卻是為艋舺提前敲響了喪鐘,由於三邑人保守與排外的作風,導致艋舺後續發生了多起攻擊洋人的事件,使洋商也不得不轉往大稻埕發展,有「台灣烏龍茶之父」美譽的約翰˙陶德(John Dodd)便是一例。

陶德從福建安溪引進茶種並在台北的丘陵地試種,初步獲得了良好成效。隨後他更加碼在大稻埕設立製茶廠,任用李春生作為買辦,從事茶葉的精製與進出口業務,以台灣茶(Formosa Tea)為名的烏龍茶(Oolong Tea)遠銷海外,大獲好評。一八七○年代以後,一間間的洋行在大稻埕上建立起來,如英商寶順洋行(Dodd & Co.)、美商惠利洋行(Field Hastus & Co.)、西班牙商瑞記洋行(Malcampo & Co.)等;大街上,茶館、茶棧、茶行、茶莊林立,揀茶女、製茶工、鑑茶工、商人與藝旦往來其中,盛極一時的茶業榮景,堪稱大稻埕的黃金年代。

士林慈諴宮是漳州人供奉媽祖的信仰中心,用以祈求河運的平安,但曾在漳泉械鬥中遭到焚毀。(攝影/劉子正)

大稻埕因茶業貿易而繁華興盛:美商惠利洋行前,挑夫正在搬運茶貨。

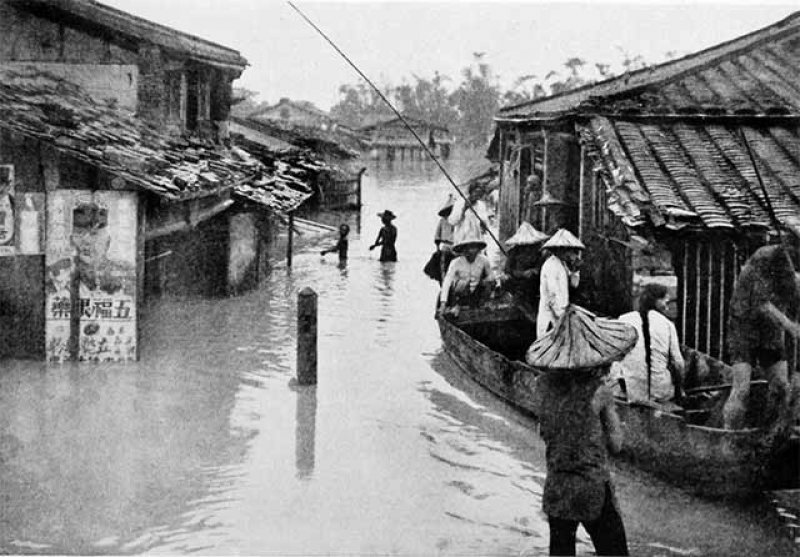

一九二○年三月號的《國家地理雜誌》描述颱風過後,一片水鄉澤國如同威尼斯。

一九四一年,最後一艘油輪駛進淡水港,三位淡江中學學生的身影,見證了歷史性的一刻。(圖片/淡江中學校史館)

大稻埕碼頭邊擺放著一艘唐山帆船,提醒世人淡水河曾有過的風華年代。滄海桑田,曾經繁忙的河道,今日已變為供人遊憩的自行車道。(攝影/劉子正)

更多詳細內容請參閱經典雜誌