感謝大家一直以來對我歷史文章的支持與鼓勵,這份陪伴與共鳴,讓我在每一次書寫時都感受到莫大的動力與溫暖。

由於未來工作事務繁忙,時間有限,經過深思熟慮,決定暫時停筆,將重心放在當前的責任與使命上。這並非告別,而是暫時的休息,期盼未來有機會再與大家分享更多歷史故事與心得。

在此,誠摯向長期支持我的朋友們致上謝意,推升我兩本著作都晉升暢銷書榜,您的閱讀與回饋始終是我前行的動力,或許未來有機會能出版第三集,與大家繼續探索歷史的深度與廣度。

這幾天雖然很忙碌,為了感謝大家的支持,我還是抽空完成了封筆前最後一篇文章,這是一個有關於日本時代留學的原民少女故事。謝謝大家的理解與支持,我們後會有期。

《墾丁龜山:留學日本的原民少女》

龜山位於屏東縣車城鄉,就位在知名的海生館旁邊,其登山步道全程只有一公里左右,不過山頂的海景卻極為壯觀,被選為全台百大步道之一。

牡丹社事件發生之後,日軍俘虜了一位排灣族的少女,並將之帶回了東京,想要將她改造成為一個端莊的女孩,來證明日本是多麼的文明和進步,到底這個改造計畫最後有沒有成功?

龜山步道的登山口位於屏東153號縣道旁,對面設有停車場及一座維護良好的公共廁所,十分便利。步道規劃完善,鋪設了木棧條與小碎石,坡度和緩,適合各種登山愛好者。由於地處海岸附近,森林雖不算濃密,卻仍綠意盎然,沿途景色令人心曠神怡,走來格外舒適愜意。

龜山海拔僅72公尺,登頂時間不長,很快就能抵達山頂。山頂設有觀景平台,視野遼闊,俯瞰前方海灘,正好位於保力溪出海口。溪的南岸稱為射寮,曾是牡丹社事件日軍登陸的地點;北岸則為車城。遠方綿延的山巒中,最醒目的是里龍山,這座台灣小百岳之一,更增添眼前景緻的壯麗。

日軍在牡丹社事件時,考量龜山的戰略價值,在此建立軍事營地,使其成為日後的軍事要地。至今山上仍殘存多座碉堡與槍砲陣地遺跡,歲月雖然使其斑駁,但仍可見當年的防禦工事規模。如今,碉堡外長滿植物,與周圍的綠意交織,看似寧靜的景色,卻隱藏著過往戰事的肅殺氣息,見證了歷史的滄桑變遷。

步道繞往南側,視野更加開闊,遠方貝殼狀的建築正是知名的海洋生物博物館。這片土地曾是日軍駐紮的營地,因此園區內仍保留著「明治七年討蕃軍本營地」紀念碑,並已被登錄為歷史設施。如今,這片區域已轉變為知識與生態教育的場域,歷史的印記與現代建築交織,形成獨特的文化景觀。

可俯瞰海生館的地方,設有一座觀景台,正好提供絕佳角度,讓人能夠拍下一張照片,紀錄這登高遠眺的美好時刻。整條步道約需40分鐘即可走完,抵達山頂後,不僅能繞行一圈欣賞四周風景,還能穿越一座軍事碉堡,最後沿原路返回登山口。

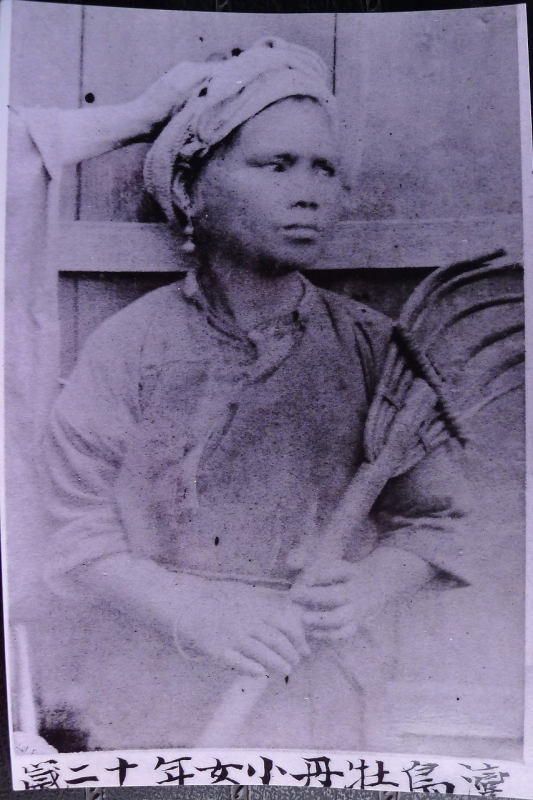

牡丹社事件發生於1874年,日軍在撤退時,在草叢中發現兩名瑟縮的人。定睛一看,原來是一名老婦與一名年幼的女孩。整個族社已被戰火焚毀,官兵對這對婦孺心生憐憫,便將她們帶走。不料,老婦趁機逃脫,僅留下年約12歲的原住民女孩。記者為她拍攝照片,因擔心她亂動影響成像,特意伸手按住她的頭,她穿戴著傳統的原民頭飾,手上則拿著農具,表情卻是充滿驚恐與迷惘,似乎正代表著她多舛的命運。

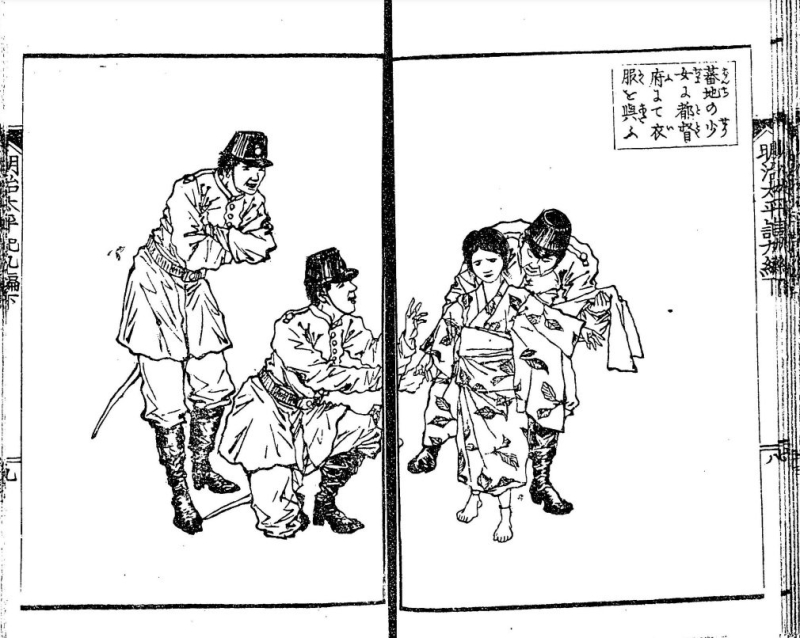

官兵們很快發現,將這名小女孩留在軍營並不合適,畢竟營中皆為成年男子,並不擅長照顧孩童。經請示長官後,決定將她送往日本。他們心中盤算著,若能妥善照料這名女孩,不僅能彰顯日本政府的恩澤,還能透過適當的教育培養她,進而展現日本文化的影響力。若能讓這位「未開化之人」轉變為「文明人」,或許能成為對外宣傳的成功案例,在國際間塑造日本的正面形象。圖為日本《明治太平記》中,記載了這段故事。

由於這名女孩來自台灣,人們便稱她為「台灣少女」或「蕃地少女」,甚至還為她取了個小名「オタイ」,意為「小臺」。日本政府將她的教養視為重要任務,並由蕃地事務局負責推動,最終決定委託當時的知名企業家大倉喜八郎(如圖)照料她,足見政府對此事的重視。

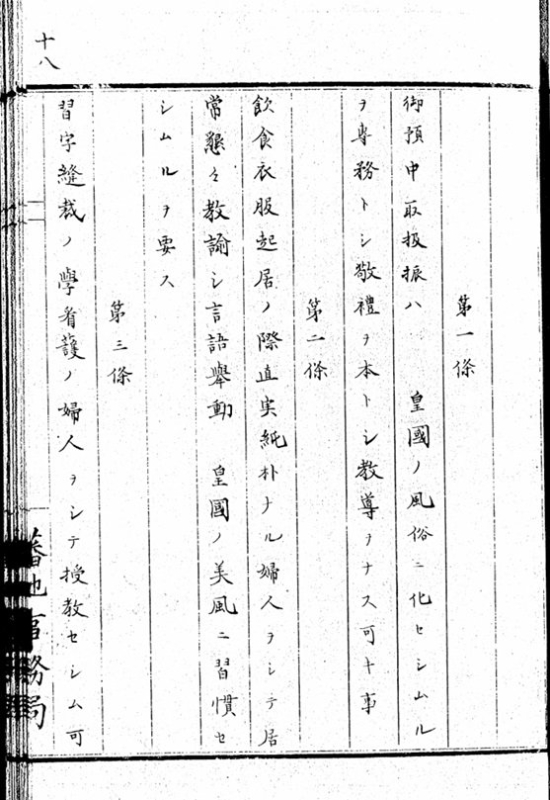

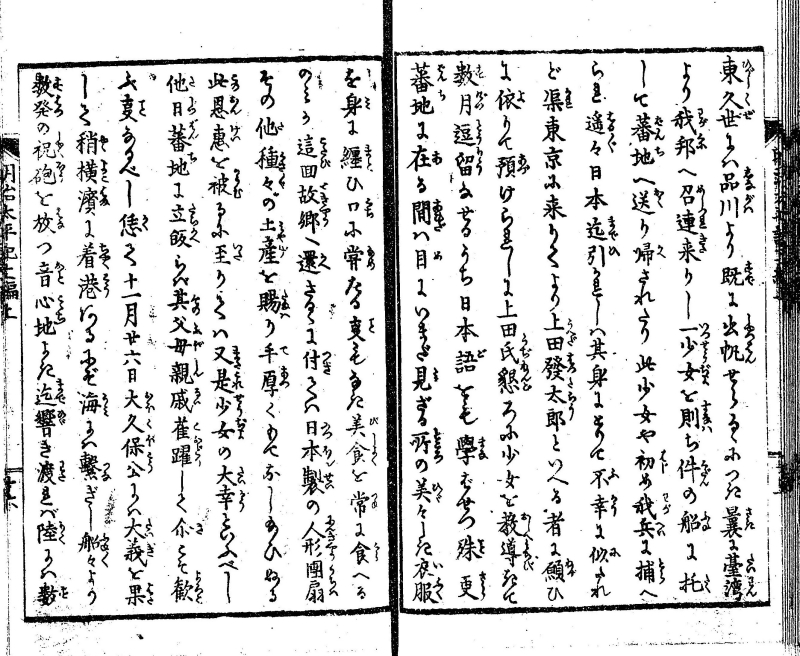

大倉喜八郎則將這項重任託付給摯友上田發太郎夫婦,確保女孩能夠接受良好的教育。從日本的歷史文獻中可見,政府對於這項培養計畫相當細膩,甚至擬定了專門的訓練計畫(如圖,處蕃始末第27冊),內容涵蓋日本的禮儀習俗、整潔的服裝儀態、端莊的舉止,以及書寫和裁縫等實用技能,務求將小臺培養成一位舉止得宜、符合日本文化標準的女子,而且所有需要的費用,均由日本政府完全支應。

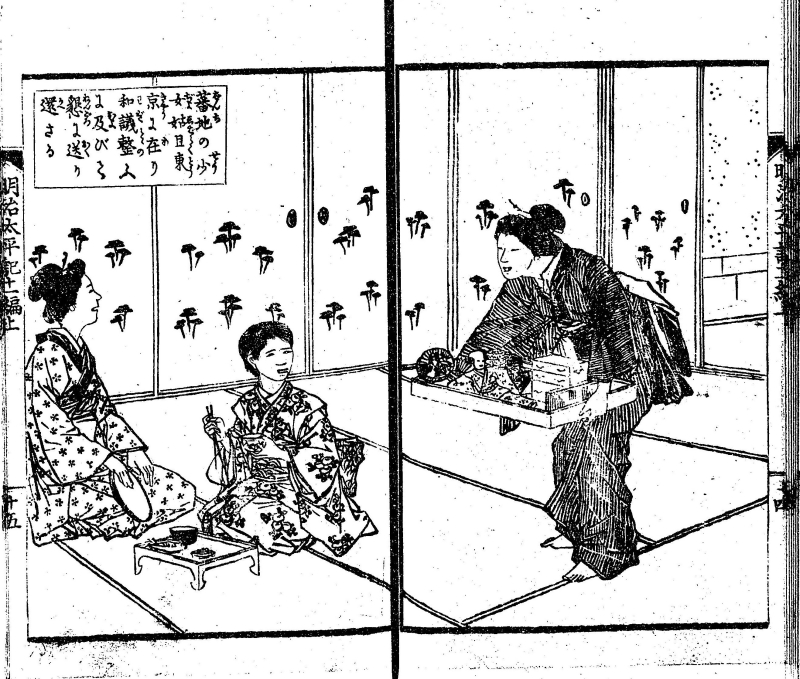

在日本文獻《明治太平記》中,則詳細記錄了小臺適應日本生活的過程,包括她穿上和服、學習日語,以及用筷子進餐等禮儀。不過根據上田發太郎的工作進度報告,小臺的資質不佳,學習進度緩慢,雖然她已能掌握部分日語,舉止也比剛來時稍顯端正,但由於自幼在原住民社會成長,語言與文化的隔閡使學習過程充滿挑戰。對於這個年幼的女孩而言,置身於完全陌生的環境,難免感到不適與迷惘。然而,她別無選擇,只能順從日本政府的安排,在外界的期待與壓力下,努力朝著被塑造成端莊淑女的方向前進。

與此同時,小臺成為媒體關注的焦點,報紙紛紛以大篇幅報導她的故事,彷彿這場「改造計畫」象徵著日本的榮耀。社會大眾對此寄予厚望,希望這項教養計畫能夠成功,進而彰顯日本文化的優越性。例如,她的一幅畫像甚至登上了《東京日日新報》,畫面中,小臺正由兩人協助穿上和服,然而,她的神情顯得不太自在,似乎流露出內心的忐忑與不安。這幅畫像不僅記錄了她被塑造成「文明少女」的過程,也隱約透露出她在眾人期望下所承受的巨大壓力。

隨著小臺的教養計畫持續進行,清日雙方的停戰談判也進入關鍵時刻。當時,日本政府派遣內務卿大久保利通(如圖)作為全權大臣,與清廷展開協商。談判初期進展艱難,雙方立場僵持不下。然而,大久保憑藉其卓越的外交手腕,成功拉攏英國駐清公使介入調停,最終促成了《北京專約》的簽訂。根據該條約,清廷同意賠償日本黃金50萬兩,並承認日本出兵的正當性。這不僅讓日本獲得了豐厚的經濟賠償,也間接導致日後琉球被日本正式併吞。

隨著日清簽訂停戰條約,小臺的身份雖然看似留學改造,但本質上仍屬於戰爭俘虜,因此最終決定將她遣返回台。1874年11月,她在東京停留了五個多月後,搭乘名為「東海丸」的輪船,自東京啟航返回台灣。當時的小臺心情如何,已無從得知。或許她因能回到故鄉而欣喜,亦或是已經對東京的繁華產生依戀。然而,無論內心如何起伏,她都只能隨著這艘命運之輪繼續前行。出發當天,她身穿華美的和服,懷抱著眾多禮物——精緻人偶、首飾和團扇等,以及為鄉親準備的伴手禮。在日本各界的款待與歡送下,小臺啟程,踏上歸途。

回到台灣後,日軍指揮官西鄉從道(如圖)為她舉辦了一場盛大的歡迎宴會,並將許多禮物轉贈給牡丹社與女仍社的親友,表面上看來,這彷彿是衣錦還鄉的完美結局。然而,現實卻遠非如此。小臺的父母早已在牡丹社事件中罹難,家園亦被日軍焚毀,使得這片故土對她而言竟顯得無比陌生。至於其他原住民族人,對她的態度並不全然友善。有人認為她不該接受敵人的款待,甚至有人懷疑她是否成了日軍的間諜。

小臺始終無法獲得族人的認同,漸漸地變得沉默寡言,也越來越不願意出門。面對來自族人的質疑與排斥,她選擇將自己封閉在家中,與外界的交流日益減少,生活也逐漸失去了色彩。據說,族人私下稱她為「法雅芸」,在族語中意指品行不端。這份沉重的憂鬱日積月累,終於在八年後的某一天,她獨自走進森林,來到一棵大樹下,在無聲的悲傷中上吊自殺,結束了自己的生命。照片是西鄉從道紀念碑,目前還豎立在屏東石門的古戰場旁。

從牡丹的石門山遠望,翠綠的群山環繞著蜿蜒流淌的四重溪,昔日牡丹舊社與女仍舊社的族人多遷居於此,彷彿仍靜靜守護著過去的記憶。有人稱小臺為台灣第一位留學海外的原住民,然而,這趟旅程並非她的選擇,而是命運無情的安排。當年,她只是躲在草叢中,卻被日本人發現,從此被迫遠赴異鄉。而最後當她滿懷思念回到故鄉,期待重新找回歸屬時,卻換來族人的疏離與質疑。或許,她寧願從未經歷這一切,寧願依舊自由地奔跑在山林間,然而,命運殘酷地將她推向深淵,最終,她選擇在無盡的孤寂中結束生命,成為時代的一場悲劇。

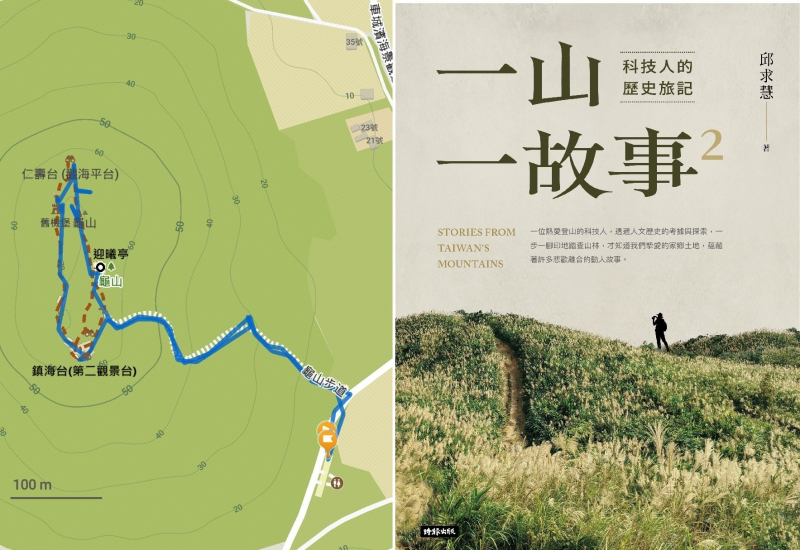

登山口->迎曦亭->仁壽台(觀海平台)->舊機堡->鎮海台(第二觀景台)->登山口

步行距離1.44公里,步行時間40分鐘,總爬升高度61公尺。

我的新書「一山一故事2」剛獲得博客來人文社科2024年度暢銷書,共精選了精采的25個山林歷史故事,包含全台灣北中南東11縣市,敬請各位朋友繼續支持。