找尋消失的凱達格蘭族,嗄嘮別公園,嗄嘮別古道,石砌城隍廟,桃源溪步道,桃源公園(原生植物園),田心仔綠地(自行車道),番仔厝遺址,大業綠地健康步道

- Broderick

- 6,317 次點閱

- 12 次拍手

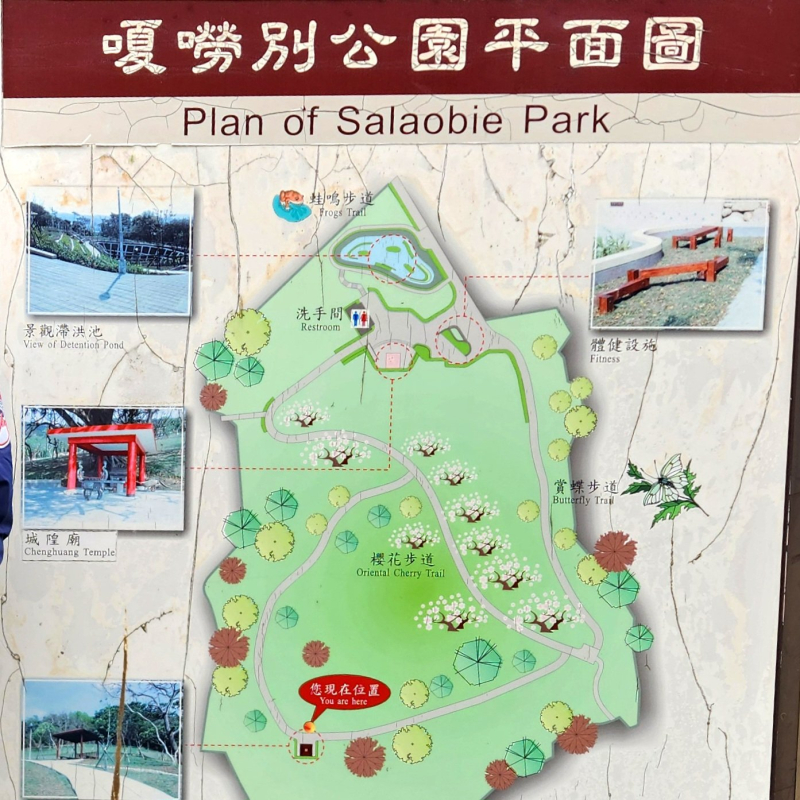

嘎嘮別公園,建於嘎嘮別山東南側山坡上,海拔最高約80公尺,名稱由來係源自凱達格蘭族嘎嘮別社,淡水竹圍及鄰近的北投地區,為昔日平埔族嘎嘮別社所在,嘎嘮別為平埔族語音譯,意思是指孩童因飢餓而哭鬧,目前公園步道系統設計親民,共計有蛙鳴,賞蝶,櫻花步道等,景色遼闊,建有多座觀景平台

桃源溪步道,位於忠義山及嘎嘮別山南側,因桃源溪流經而得名,過去是嘎嘮別社的生活範圍

行程:

復興崗捷運站>中央北路三段40巷>嗄嘮別公園>眺景涼亭>小觀景台>石砌城隍廟>桃源溪步道>嗄嘮別古道>桃源公園>中央北路二段>地下道>田心仔綠地>番子厝遺址>捷運北投站

路線圖:

平埔族嗄嘮別社的範圍大致上就是竹圍到北投一帶淺山,今天先前往嗄嘮別公園,走桃源溪步道接嗄嘮別古道,繞一圈O型到桃源公園,再走一段馬路接上田心仔綠地廊道,到達番仔厝舊址,是一個完整的平埔族歷史聚落健走路線

沿著中央北路三段40巷一路上行,即可到達嗄嘮別公園,大眾運輸可搭乘捷運紅線至復興崗站前往

嘎嘮別為平埔族語音譯,意思是指孩童因飢餓而哭鬧,嘎嘮別社原居住八里挖仔尾,後轉而往竹圍,關渡附近移居

嗄嘮別公園步道有石板路,水泥路以及少許的木棧道所構成,是很親民的公園

先按指標走往眺景涼亭,也是公園中的制高點,從指標可以看出這裡的步道系統還蠻多條的

草原景觀是嗄嘮別公園的一大特色

抵達制高點涼亭,海拔約80公尺,視野很不錯,可以清楚看見捷運北投廠區,關渡平原,以及遠方的都會區

接著走往小觀景台

小觀景台為一木造立體建築,展望依舊很好,能同時看見台北101,新光三越大樓,北投焚化爐煙囪等

這裡的設施新穎充裕,但卻超冷門,即使是假日依然常常不見人影,可以輕鬆包場

公園內有一座很有意思的石砌城隍廟

也有滯洪池

嗄嘮別公園旁就是桃源溪步道登山口,指標十分明確

桃源溪步道有兩條分支,左為主線,能通往忠義山系,右為支線,沿著桃源溪而行,右線較短,終點為農園,一般都先走右線,返回此叉路後,再走左線

桃源溪步道,位於忠義山及嘎嘮別山南側,因桃源溪流經而得名

右線到底為農園,需折返,但能欣賞桃源溪流,而且發現幾個特點,桃源溪溪床的巨石相當多,且兩旁竹林密布,竹子與聚落存在著某種關聯性

左線一開始為石階路上行

途中有開闊處,能眺望紗帽山,文化大學,以及嗄嘮別公園,後續接上一小段產業道路,這邊開始岔路多,建議下載離線地圖以備不時之需

經過墓園後,取左山徑下行,入口綁有數條新的紅色布條

進入原始山徑,根據山徑路況,以及新的登山條,感覺是新開闢的路徑,網路資料也甚少,但路況還算不錯,沿途為優美的原始闊葉林相

山徑中段出現石頭古路及駁崁,石頭路徑的特徵是大小不一,並非連續,雖然沒辦法判斷產生年代,很推測可能就是嗄嘮別社曾經生活的痕跡,也許這就是一條樟之細路的翻版,平埔族之路,嗄嘮別古道

這麼多的石頭,猜測取自於桃源溪,很明顯就是人為造成,而且這條路線並非任何官方路線,也幾乎查無資料,是一條不可多得的秘境級路線

這段石頭古徑最後就走到桃源公園,舊稱桃源原生植物園

這個公園的氣息與剛剛的古道就完全截然不同,路線相當人工化,休憩設施也很多

離開公園後,完成了一個O型環狀路線,從車輛慢行的牌樓出去,左轉走中央北路二段,往田心仔綠地自行車廊道前進

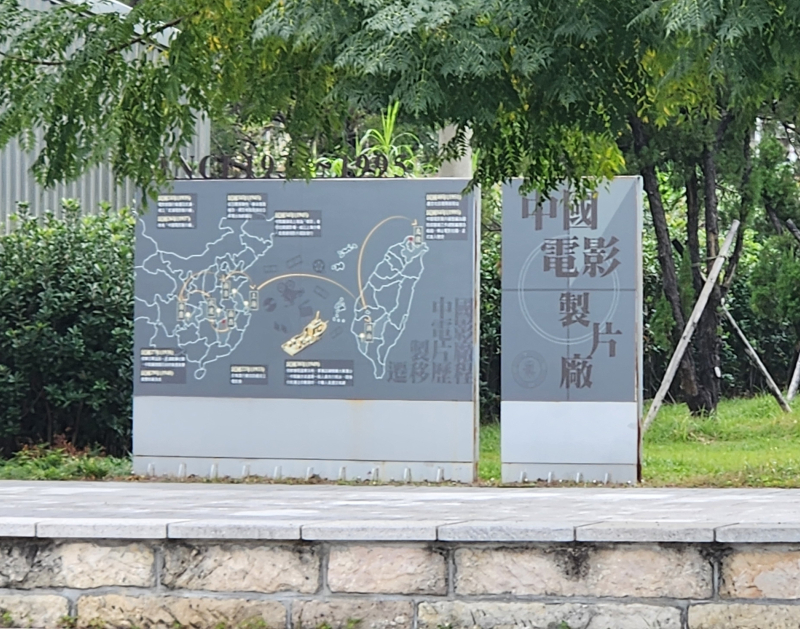

途經中國電影製片廠公園

過地下道

眺望陽明山群

水車造景

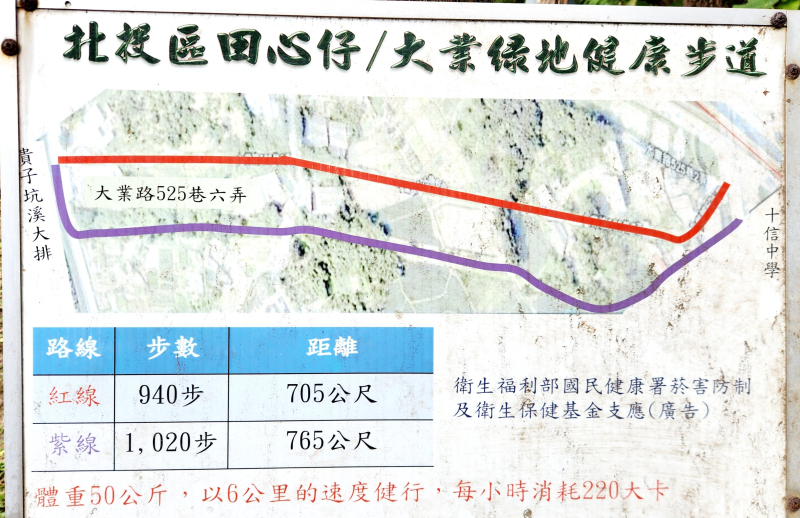

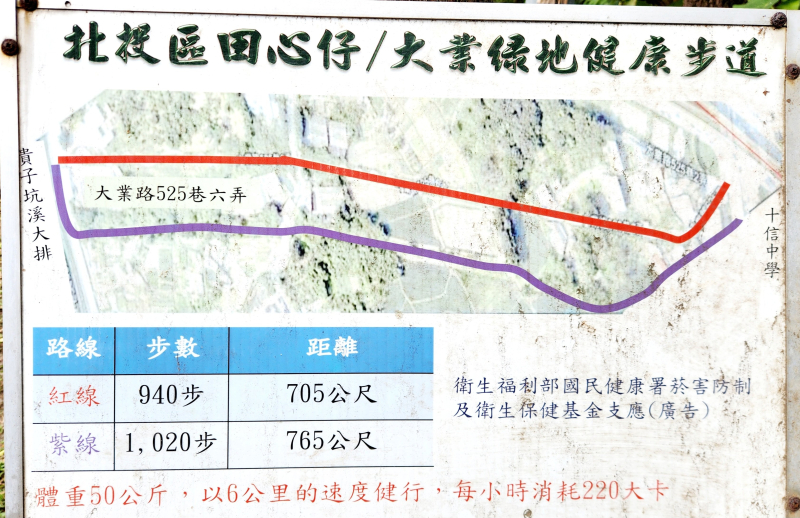

福德宮對面就是田心仔綠地,是一條自行車道也是健走步道,長約700多公尺,十分平緩易行,旁邊則是貴子坑溪大排

宛如綠色隧道,好美

經過小水圳及石板橋,充滿鄉下農村的感覺,很難想像這就在台北市

從路線圖可看出附近還有一條大業綠地健康步道,似乎可以走一圈環狀路線,但根據資料路況可能稍微差一點

再經過一座生態池,可能是舊農業用埤塘

因為是自行車道與健走步道,因此這條路線相當平緩好走,一路可見休憩座椅

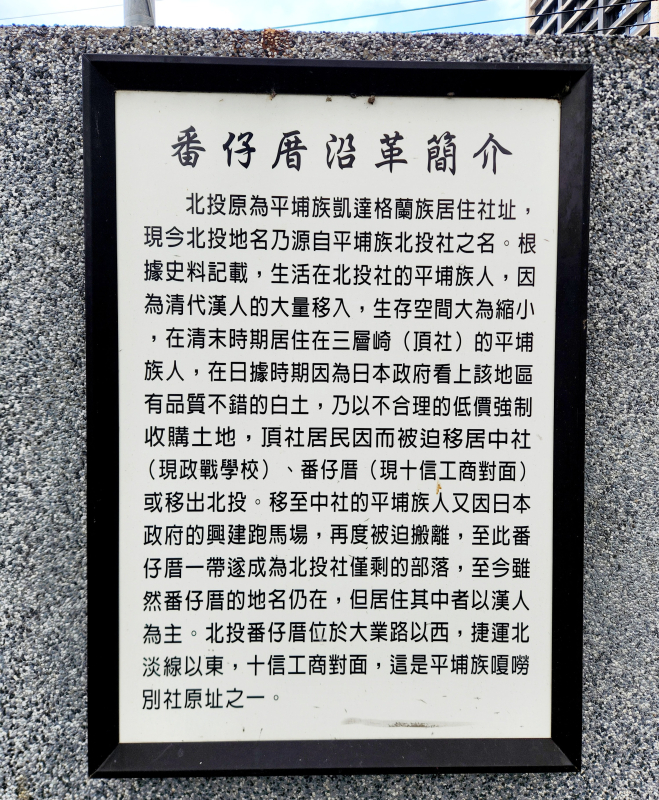

走出去後,會看見一個簡介,原來剛剛走的路線地名為番仔厝,因海拔最低,又稱為下社,此處簡介所載的北投社,應是嗄嘮別社的誤載,嗄嘮別社是一個在日治時期,仍存在的部落,附近也有番仔溝(水磨坑溪)等名稱留存,甚至還曾有保德宮平埔社土地公存在,代表說平埔文化在漢化的過程,仍被刻意的保留了下來

今天走訪了平埔族嗄嘮別社大部分過去的生活範疇,大致上主要就是忠義山,嗄嘮別山,稻香山的山區,最遠則可達三層綺,貴子坑地區,相對於早就漢化的唭哩岸社等,嗄嘮別社保留下來的文化,明顯較多,個人認為整體而言應該是目前雙北平埔族文化保存最完整的