-

相關路線合歡北峰步道 、玉山主峰步道 、北大武山步道 、嘉明湖步道 、加羅湖山徑 、松蘿湖山徑 、奇萊南峰步道、南華山步道(奇萊南華) 、雪山主東峰步道 、羊頭山登山山徑 、郡大山、望鄉山登山步道 、志佳陽大山登山步道 、畢祿山登山山徑 、合歡西峰登山山徑(合歡北西) 、武陵四秀登山步道 、奇萊主山、奇萊北峰步道(奇萊主北) 、西巒大山登山山徑 、馬博拉斯橫斷(馬博橫斷) 、南一段 、新康橫斷出瓦拉米 、南二段 、雪山西稜線 、奇萊連峰登山步道 、北一段(南湖、中央尖) 、北三段(能高安東軍) 、畢羊縱走(畢祿羊頭縱走) 、北二段 、南三段(丹大、東郡橫斷) 、大小劍(大劍山、小劍山) 、干卓萬群峰線 、戒茂斯上嘉明湖 、奇萊北壁下屏風山

「網路自組團」不以盈利為主,費用平攤為基礎模式下,已行之有年

不外乎都是透過 FB社團或者是Line群組來找尋隊友或主揪

其實出發之前彼此都互不認識,只因路線一樣才一起上山

即然決定一起上山,整個隊伍則是生命共同體了 (無論什麼山,單日或過夜行程都是一樣)

關於自組團的優缺點眾說紛紜

不過還是常看到自組團發生不少狀況,甚至危急生命安全

例如:被獨攀、脫隊、被丟包、獨自脫隊...等等

再加上朋友近期也遇到超雷的主揪,幸好都有平安下山

於是最近我開始思考問題是出在哪呢?

我發現最大的問題是:「主揪」跟「隊友」

資訊不平等以及知識落差而導致不知如何篩選適合自已的隊友或主揪

簡單來說就是:行前要慎選你的隊友(主揪),並且雙方都有義務必需評估了解對方

那要拿什麼來衡量當作基準呢 ?

以下觀點提供給大家做參考

(內容為個人觀點,僅供參考,謝謝)

一、行進時間(上河時間)

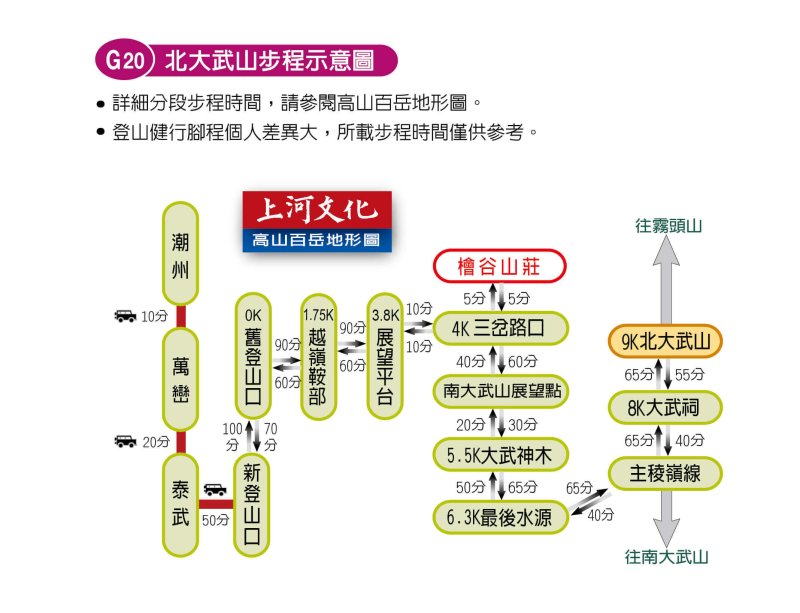

上河出版社所提供的「步程示意圖」就是「上河時間」

彙整歷年山友們的登山行進時間(包含休息),做為行程時間規劃的依據

我們拿北大武山做為例子:

資料來源:https://www.sunriver.com.tw/images/hiking/G20_hiking.jpg

圖中所有的時間,我們稱為上河1.0

大部分商業團會以上河1.0做為基礎,有些到上河1.2也不一定

例如:從新登山口到舊登山口需行進100分鐘,上河1.2為100 x 1.2=120分鐘

以此類推,上河 0.9,則是100 x 0.9=90分鐘

我們就可以透過自己實際的行進時間,推算上河速度,便可得知體能跟腳程狀態

二、近期從事的登山活動+實際行進時間(上河)

近期指的是「三個月內」的登山活動,時間相隔太久,體能狀況已不具參考依據

若沒有上河時間可參考的山區

可以根據爬升高度、距離、實際行進時間,來推算大約行進時間

假設我這次行程為,總爬升1900 M,總距離11 K、實際行進時間9 H(小時)

推算每小時大約爬升211 M (1900/9),每小時大約行進1.2 K (11/9)

若下次欲參加的行程,總爬升1700 M,總距離9 K

用爬升推算:總爬升1700 / 每小時大約爬升211 = 8.1H

用距離推算:距離9 K / 每小時大約行進1.2 K = 7.5 H

預計行進時間為7.5~8小時 (通常會預留彈性時間,會以時間較長的為主)

可依照你安排的行程來分析

單日行程:三個月內,以每個月有固定有氧運動(跑步、快走)或爬郊山、中級山為佳+實際行進時間

二日行程:三個月內是否全自理的過夜行程+實際行進時間

縱走行程(A進B出):三個月內是否有參加縱走行程,至少全自理三天以上+實際行進時間

三、離線地圖

山上沒有網路的地方,就必需靠離線地圖來確認行進方向跟所在位置

對我而已,如果不會使用離線地圖,等同於閉著眼在山上行走

萬一不幸脫隊,連自己在哪都不曉得

務必學會如何使用離線地圖,這是你的保命工具之一

綠野遊縱、登山客、Locus Map...等等,許多app工具都可以使用

我個人習慣會使用二種不同的離線地圖app來互相輔助做確認

四、是否曾發作過高山症

每個人都有機會得到高山症,沒發生過並不代表不會發生

常常會因單日海拔上升太快或者睡不好,造成高山反應

尤其是縱走路線,是最容易發生高山症

所以若發作頻率高,上山的風險就會非常高,這點要特別留意!!

有些人說,認為使用丹木斯來預防高山症,這是沒有問題的

但並不代表不會發作,只是降低發作的機率跟急性重症反應

萬一發生了,除了高度「下降」「下降」還是「下降」

五、登山計畫書

大致上會分成幾點

1. 行程每天的行進距離、爬升、時間是否詳細

2. 沿途所經過的水源處,紮營處的資訊都有列出

3. 若有狀況時, 有無安排撤退路線計畫,包含撤退路線或撤退時間

4. 是否有留守人員(有登山經驗者為佳),如果沒有合適人選

目前台灣戶外安全推廣協會有提供的「第三方協同留守平台」,大家可以多加利用

除了每天回報給留守人位置跟時間以外,更重要的一點是

當隊伍失聯時,留守人報案之時間點,需在出發前要跟領隊做確認

以上五點是個人認為比較重要的指標 (跟團揪團皆適用)

若有其他評估項目可彈性增加

例如說:登山風格、團隊精神、溝通程度(聯絡時可以多留意) 、相關救護證照. . . 等等

再來是我個人組團會以三階段來尋找隊友

第一階段:曾一起爬過山的隊友為主

至少可以直接清楚對方的體能狀態跟是否好相處

第二階段:以朋友介紹的朋友為優先

朋友已有初步了解,聯繫後還是會再次確認登山經驗跟體能狀態

用五個指標來判斷是否合適

第三階段:網路陌生徵求山友

用五個指標來判斷是否合適

以主揪為例:

1. 最近三個月有爬過什麼山或路線?

2. 全自理行程或跟商業團 ?

3. 幾天行程? (例加:二天一夜的白姑大山跟三天二夜的強度就天差地遠)

4. 走多久? 有實際的行走時間可參考嗎?

5. 會使用離線地圖嗎?

6.曾有發生過高山症嗎? 發生頻率?

7. 對於要參加的路線有事先作功課,初步的了解嗎? (每日行進距離、行進時間、水源、營地、爬升...等等)

以跟團為例:

以跟團為例:

1. 近三個月曾出團的行程? 幾天行程?

2. 是全自理行程或商業團 ?

3. 近期平均出團的腳程為上河多少 ?

4. 有要求隊友都要會使用離線地圖嗎?

5. 曾有發生過高山症嗎? 發生頻率?

6. 有提供登山計畫書可先行了解嗎? (每日行進距離、行進時間、水源、營地、爬升...等等)

我常常跟朋友舉個例子

通常在找對象時,都會設定希望擇偶的條件是什麼

當萬一有天不幸遇到渣男渣女,頂多傷心難過一陣子

但登山是跟我們的生命安全有關

是不是需要更重視,尋找合適的隊友這件事

也有人認為條件會不會太麻煩,畢竟這終究是個人選擇的問題

「高標準,低風險」,反之「低標準,高風險」

結論

其實答案一直都在自己身上

「我準備好了嗎?」

在踏上登山旅程之前,不妨先問問自己這個問題。

登山是一項對體力、心智和裝備都有一定要求的活動。

如果你沒有做好準備,很可能會在登山過程中遇到危險

大家都希望對方是個「好隊友」

但我們自己是否了解「自己是不是合適的隊友」

不論是揪團或跟團,自己的安全,自己負責才是最重要的。

無論隊友多麼有經驗,都無法完全替你承擔風險。

因此,做好自我防護才是保障安全的根本之道

互相評估,謹慎選擇

如果你選擇揪團或跟團,那麼互相評估對方就非常重要。

在出發前,可以先跟隊友溝通彼此的體能、經驗和技能,以及對登山安全的認知

如果發現彼此有明顯落差,或是在安全意識方面有所差異,那麼就應該謹慎評估是否要一起登山

自己為自己的安全做好把關,雖然說沒有人應該要為你的安全負責

在山上若有人願意協助,要心懷感恩

如果有人願意跟你一起爬山,更要感恩

好好珍惜如此寶貴的緣份

祝大家都能夠平平安安的上山,平平安安的下山

Instagram:野人田

好好爬山 | 簡單生活