攀登茶壺山可以欣賞極為壯麗的北海岸風光,也可以漫步在金瓜石小城裡,深刻感受礦村的獨特風情,儘管繁華已逝,但在幽靜的角落裡,仍可感受昔日的繁榮與興盛。

金瓜石有一個鮮為人知的「國際終戰和平紀念園區」,過去這裡曾是二戰時的盟軍戰俘營,在日本時代曾關押了千餘名的大英國協戰俘,他們被迫在環境惡劣的礦區工作,受到不少的折磨,最後只有少數人得以存活下來。

茶壺山屬於草山山系,是金瓜石重要的地標,山頂的風景十分壯觀,可以欣賞北海岸的美麗景觀。登頂茶壺山後,再由黃金博物館的方向下山,體會著金瓜石小城的懷舊風情。

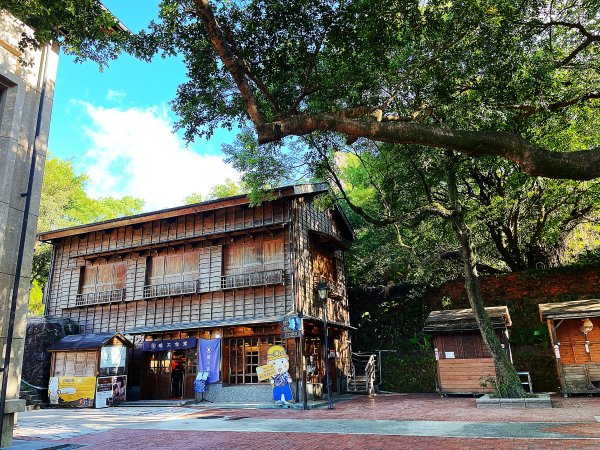

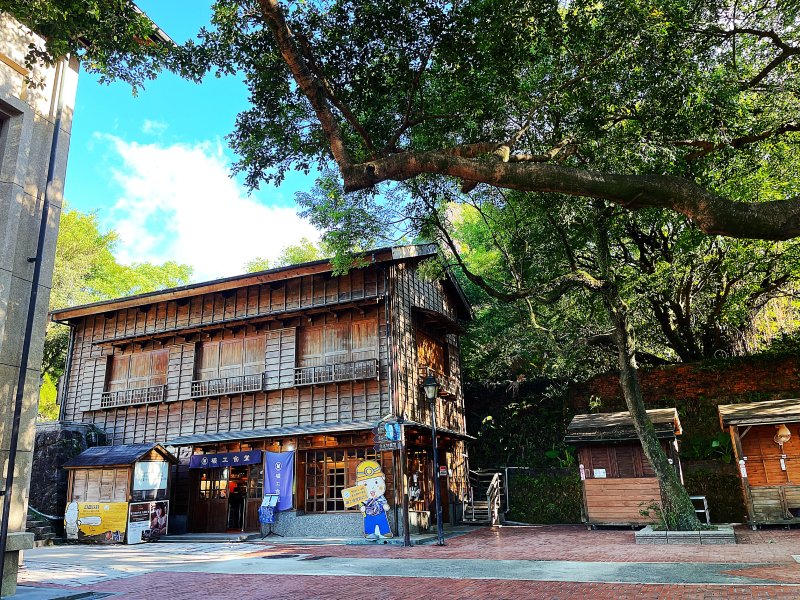

黃金博物館位於本山五坑旁,過去原是礦業的舊辦公室,目前經整建成為生態博物館,展出金瓜石的礦業歷史與文化。其中有一塊220公斤的大金磚,號稱是博物館的「鎮館之寶」。

經過金瓜石最熱鬧的區域,這裡曾經是駐在所、郵局和行政中心所在地,目前進駐著一些商店與餐廳,吸引許多遊客在此駐足。其中有一家「礦工食堂」餐廳,提供應景的礦工便當,吃完甚至還可以把便當鐵盒帶走,非常具有在地的特色。

「四連棟」是日本時代的員工及眷屬宿舍,目前仍然保存良好,並且開放遊客參觀,其顧名思義,就是有四間連在一起的日式平房,每間宿舍裡均有起居室、客廳以及廚房等,目前也做為展覽的展示空間。

沿著舊社區的階梯小徑,通過已經人去樓空的舊住宅區,再從瓜山國小旁的階梯拾級而上,會到達一個「國際終戰和平紀念園區」,這裡曾是第二次世界大戰期間的戰俘營,關押超過一千名盟軍的戰俘,他們在這裡被迫從事挖礦的工作,受到極為殘酷的對待,最後只有極少數的人得以存活下來。

祈堂老街過去是金瓜石最熱鬧的街道,在最繁盛的時候,這裡有開設銀樓、布莊、撞球場和酒家等各式店面,可以說是應有盡有,不過不像九份的遊客那麼多,現在的祈堂老街卻是顯得相當寂寥。有居民將階梯欄杆漆成七彩顏色,意外引起遊客的關注,被稱為「彩虹階梯」,而成為許多人拍照和打卡的熱點。

金瓜石的戰俘營,目前還遺留一段當時建築物的圍牆,從圍牆遠望後方的山嶺,想像當時失去自由的戰俘們,往外看到自由土地的嚮往,可惜他們被關押在營內,每天都要在環境惡劣的礦坑工作,甚至在此終結了性命。但很多人都不知道這個戰俘營的由來,還有這裡曾經發生過的故事,今天我就來說說這個戰俘營的歷史背景。

金瓜石需要大量礦工從事挖掘,由於這些工作十分辛苦,於是金瓜石在日本時代就引進了不少「外籍勞工」,特別是以浙江溫州人最多,在1933年時,業主日本鑛業株式會社便幫這些員工興建了宿舍,當地人稱之為「溫州寮」,如照片右下方六棟的建築物。在最高峰的時候,中國勞工有三千多人,1937年發生七七事變,中日戰爭爆發,兩國關係趨於緊張,金瓜石便不再招募中國籍勞工,導致採礦的人力漸趨不足。

到了1941年,第二次世界大戰逐漸擴大,日本在同一時間,同時偷襲珍珠港,也進攻東南亞的馬來半島,而開啟了太平洋戰事,史稱「馬來亞戰役」。當時馬來半島被盟軍所控制,並佈署了超過13萬名士兵,飛機則有253架之多,由英國陸軍中將白思華(如圖)率領。至於日方將領則為陸軍中將山下奉文,大約只率領5萬士兵,於12月8日登陸泰國,雙方展開了大會戰。

當時多數人都認為盟軍會打贏這場戰役,畢竟軍隊人數佔有絕對優勢,沒想到英國皇家海軍的不撓號航空母艦不慎擱淺,無法提供空中武力支援,導致威爾斯親王號和反擊號兩艘主力戰艦,在失去空優的狀況下被日本戰鬥機擊沉。在陸戰方面,日方竟然採用了腳踏車為運輸工具,不但負重能力增加一倍,而且在叢林小徑可以快速移動,給予盟軍致命的打擊。到了一月底,英國、澳洲和印度等盟軍被徹底擊潰,退守到新加坡的最後防線。

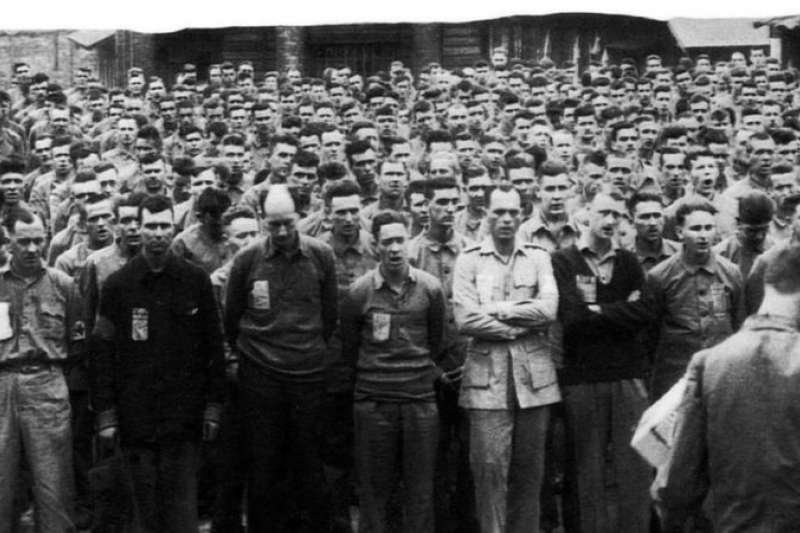

雖然在馬來亞戰役打了敗仗,但撤守新加坡的同盟國軍隊仍有8萬餘名,而日方山下奉文中將僅率領3萬日軍進攻新加坡,不過白思華將軍誤判日軍登陸的路線,被日軍順利登陸,儲存淡水的水庫又遭到日方炸毀,糧食和水源逐漸匱乏,經過一個禮拜的戰鬥,在2月15日盟軍完全潰敗,8萬名士兵竟然向3萬多日軍投降,氣急敗壞的邱吉爾首相,稱新加坡的陷落為「英國史上最嚴重的災難和最大的投降」,照片是大英國協士兵向日軍投降的畫面。

這些盟軍的戰俘,大部分被送到泰緬邊界的戰俘營,負責修建泰緬鐵路,部分則送到台灣各地,其中在台灣規模最大的戰俘營,就是在金瓜石的溫州寮,由於當時很缺乏礦工,人數最多時有一千多人。這些戰俘被迫必須在高達40度的礦坑裡工作,過著像地獄般的日子,且每天要挖取一定數量的銅礦,否則守衛會予以嚴厲毆打,並且所配給的伙食又嚴重不足,許多戰俘因為營養不良而喪命。

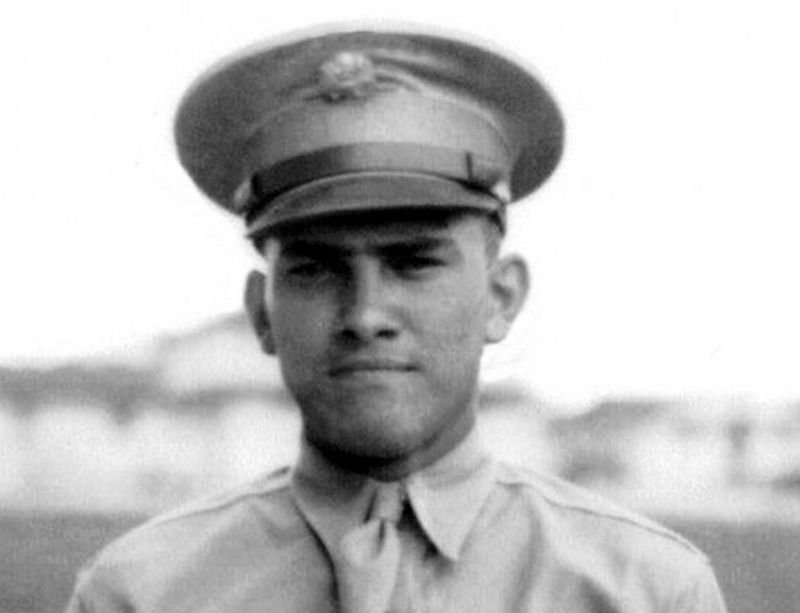

但也不是所有的人都把戰俘當作是敵人,在金瓜石鎮上的有一位少女,雖然長輩們總是告誡她不要接近俗稱「督鼻仔寮」的戰俘營,但是她覺得這些外國人是「皇軍」抓來的,和他們並沒有什麼仇恨,又總是看到戰俘們一早就翻山越嶺去礦坑工作,一直到天黑才帶著疲憊瘦弱的身軀返回營地,心裡感到十分的同情,特別有一位叫做巴瑟卡的美軍年輕中士(如圖),偶而會在經過這些村莊時,和會一點英文的少女聊上幾句話,少女則常會從家裡偷偷帶半個饅頭,塞給這位年輕的士官,久而久之,也在不知不覺中產生了一些情愫。沒想到有一次,不巧被守衛發現了,守衛還出手打了少女一記耳光,並嚴厲地毆打巴瑟卡,這個小山城的溫馨故事,也就此畫下了句點。

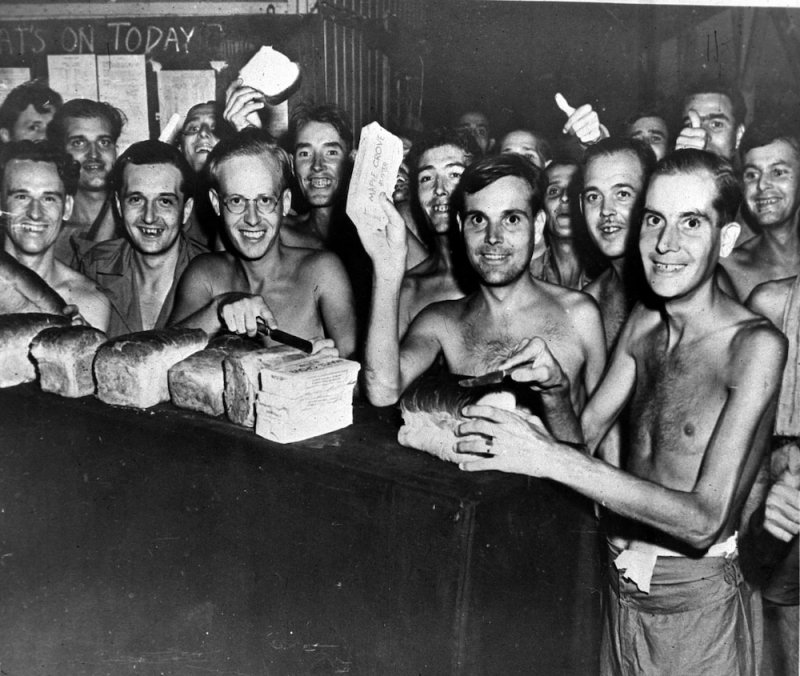

1944年,日本漸漸在二戰中露出敗相,司令部下令戰俘開挖一條隧道,由營地直通本山六坑,名義上是方便戰俘們往返礦坑,但是其實當局有一個極大的陰謀,如果美軍開始攻打台灣,日軍就要將所有戰俘在隧道內殺害,以避免這些戰俘造反,或是成為日本虐待戰俘的證據。這個陰謀讓一位台灣籍的守衛知悉,不忍心這些外籍的年輕士兵死於非命,所以將這個計畫告訴了六個戰俘,請他們務必小心留意,所幸最後美軍並未攻打台灣,這些戰俘也就沒有被殺害,最後終於費盡千辛萬苦倖存了下來。照片是當時骨瘦如柴獲救的戰俘們。

日本投降後,金瓜石礦山的所長因為虐待戰俘而被判刑七年,另外也有少數軍官被定罪,至於其他守衛被判刑的則不多,或許這些守衛都是聽命行事,也是事出無奈,不論如何,這些受虐而死的戰俘,已經很難再爭取所謂的平反了,至於倖存的戰俘,回到了故鄉,多數人都絕口不提投降被俘。所以經過了數十年,這營地的歷史幾乎已經被遺忘,後來有一位加拿大的歷史學家名叫何麥克(Michael Hurst),致力於發掘這一段被遺忘的歷史,共花費了20年的時間,找到台灣所有的戰俘營,且逐一立下了紀念碑,他並訪談了許多的倖存者,寫下了《永不遺忘》(Never Forgotten)這本著作,希望藉此提醒大家,自由的可貴與戰爭的殘酷,期盼這些悲劇永遠不要重演。圖右就是何麥克,在金瓜石戰俘營紀念碑前留影。

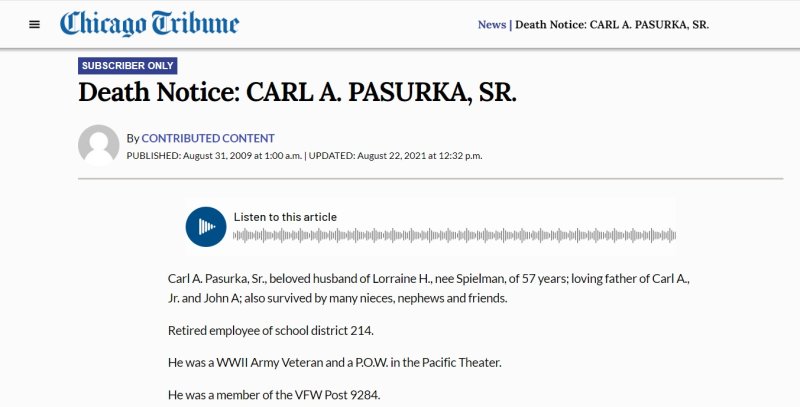

那位和金瓜石少女邂逅的巴瑟卡中士,後來返回美國度過餘生,退伍7年之後娶了妻子,育有兩子,他一直都沒有再回到台灣尋找這位少女,曾經在他最黑暗時刻給他溫暖的女孩,或許他覺得不要再打擾這個寧靜的山城吧,讓一切都埋藏進最美的記憶裡。半個世紀之後,在他寫信給何麥克的信中,還曾提到這一件往事,這位少女的溫馨舉動,讓一個流落異鄉的外國年輕人牢記在心裡超過50年,後來他在2009年以92歲高齡過世,圖是刊載在芝加哥論壇報他的死訊。

台灣的戰俘營還有一個感人的故事,有一位英國的士兵叫做亞倫,在新加坡被日軍俘虜後送到屏東麟洛,在他到了屏東一個月後,就因為染上痢疾而過世,他的未婚妻愛麗絲寫給他的信都被退回,但愛麗絲堅信亞倫還活在世上,等待未婚夫超過半個世紀,並堅持不願再嫁,直到1999年她聯絡上何麥克,在何麥克的協助下,2002年愛麗絲終於踏上麟洛戰俘營舊址,也就是亞倫死亡的地點(如圖),她噙著眼淚說:「如果當時我知道亞倫去世,雖然我很窮沒有旅費,但若英國和台灣沒有隔著海洋,我就算用走的,也一定會憑著我的雙腳,一直走到亞倫埋葬的地方。」人生至為悲哀的,莫若有情人無法終成眷屬,在大時代的戰亂中,刻劃下一幕又一幕淒美的真情。

勸濟堂->朝寶亭->寶獅亭->茶壺山->朝寶亭->黃金博物館->四連棟->瓜山國小->戰俘營->祈堂老街(彩虹階梯)->勸濟堂

距離4.9公里,步行時間2小時40分。

筆者是「一山一故事」作者,這本書紀錄了許多臺灣山岳、古道的歷史故事,被選為2022年博客來人文社科年度暢銷書。