馬胎古道位於新竹縣尖石鄉,是過去泰雅族人對外的通路,現在已轉變成為一條優質的健行步道,沿途景色十分風光明媚。古道終點是一個淳樸的部落,這裡開設了幾家特色的景觀餐廳,可以一邊享受著下午茶,一邊欣賞美麗的山巒景致。

古道距離知名的內灣老街不遠,這百年的山城過去曾有繁華的歲月,在林業和礦業逐漸蕭條後,小村落一度歸於寂寥,所幸近年來民眾興起復古的風潮,內灣老街正在努力找回他昔日的風華。

馬胎古道的登山口在義興橋的南岸,這裡有一個停車場,假日有不少來健行的登山客,步道整體路況都很不錯,開始雖然有一段爬坡,但是並不會太過陡峭,走來非常輕鬆寫意。

古道沿著油羅溪的支流而行,時而可以聽到淙淙的溪水聲,沒走多久就會跨越溪流,水泥橋顯得古樸雅緻,各式的林木繁茂青翠,其間不時傳出鳥類啼叫聲,讓古道之行充滿了野趣。

途經一棵百年茄苳樹,就矗立在步道旁,是古道上重要的地標,有大約需要三人合抱的粗大樹幹,樹上則有數個鳥巢蕨附生,樹型相當特殊優美。馬胎是泰雅族語「多霧」的意思。

古道全長大約2.3公里,終點就是馬胎部落,這裡有一所「嘉興國小義興分校」,還有一座義興長老教會的教堂,顯得相當遺世獨立,部落的位置剛好在一處谷地,視野開闊優美,有兩三家民宿餐廳在這裡營業,可以在此用餐或是享用下午茶,一邊可以欣賞幽靜的山景,中間最高的尖山是「尖石山」。

返程時可由「南坪古道」下山,這條古道也非常平緩,是早期的水圳路,還依稀可見圳路的遺跡,先民從油羅溪支流上游取水到南坪附近灌溉。不過南坪附近現在已經沒有耕地,大多都已變身為餐廳和露營區。再沿著內灣橋走訪內灣老街,欣賞古樸的內灣吊橋橫跨油羅溪,美麗的青山綠水就像一幅風景畫,左後方的山嶺是「內灣山」。

內灣老街是臺灣最知名的老街之一,近年來由於懷舊的風潮帶動觀光,讓內灣成為熱鬧的商圈,老街就位於火車站旁的中正路,有琳瑯滿目的特色小吃,最有名的是野薑花粽、手工菜包和擂茶等客家美食,另外還有一處打卡景點是「內灣戲院」,在山上的小村落竟然有戲院,可以見證過去內灣曾經的繁榮,可惜現在都已經歇業關閉,只留下古色古香的建築物供人緬懷和拍照了。

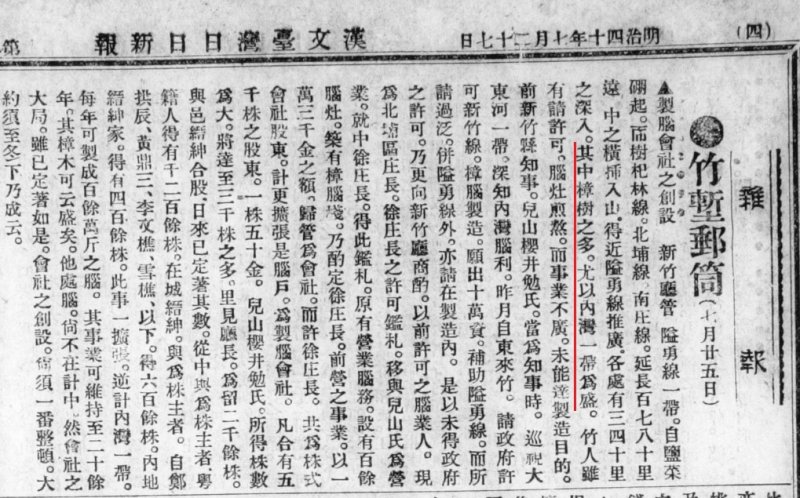

內灣在日本剛領臺初期,還只是個小聚落,大概只有住15戶人家,大多是由竹東移居過來的客家人,由於再往山裡去就是泰雅族的領地,所以這裡算是漢蕃的邊界。日本人來了以後,發現這裡的樟樹的數量,冠於整個新竹地區,於是就開始大力投入樟腦的開發,甚至在內灣設立一個收納所,成為關西、橫山和尖石地區的樟腦集散地。

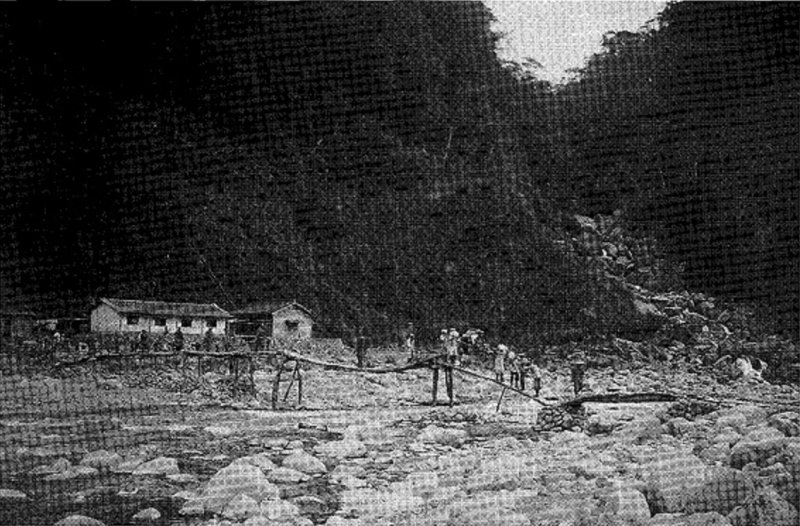

除了豐富的樟腦資源,內灣附近也被發現蘊藏珍貴的檜木和肖楠,吸引了更多移民來這裡開發,但是當時被日本人稱為「內灣蕃」的泰雅族人非常強悍,不時傳出腦丁或巡查被出草的事件,於是日本決定在漢蕃邊界布設高壓電線,防止原民越界侵擾,並在現在內灣吊橋附近,設立了新竹第一個發電廠(如照片),運用油羅溪的水力發電,提供高壓電線所需電力。

當時伐木工人在砍伐木材之後,會利用一種叫做「木馬」的工具來運輸,木馬外型就好像牛犁一般,將原木固定在木馬之後,工人用肩膀扛著木馬將原木拉下山,另外會在山徑上埋設圓木,讓木馬滑行在圓木上來降低摩擦力,稱為「木馬道」。即便如此,拉運原木還是相當費力且具危險性,靠著這些苦力以及原始的工具,內灣的林業就這樣蓬勃地發展了起來。

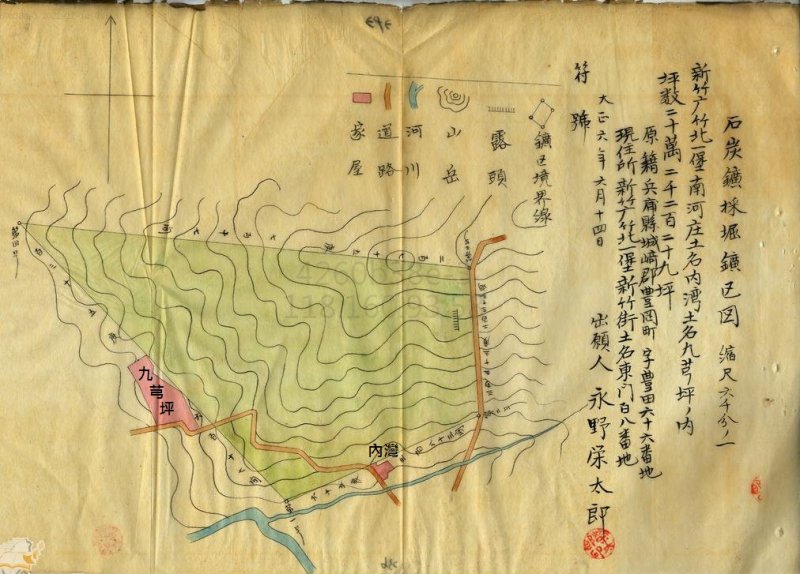

到了1917年,內灣附近又被發現蘊藏豐富的煤礦,礦區範圍包括內灣和九芎坪的後山(如圖),更吸引了不少礦工來這裡挖礦,那時候從內灣到竹東有鋪設手押臺車軌道,樟腦砂、木材和煤礦就用臺車運送出去,銷售到臺灣各地,甚至還回銷至日本,讓內灣成為新竹林業和礦業的重鎮。

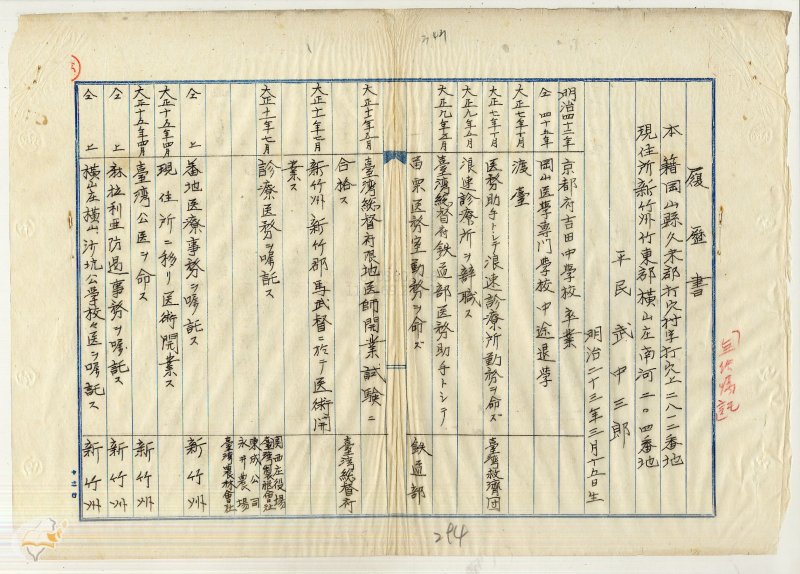

內灣雖然林業和礦業都很發達,不過那時還沒有什麼商店,當然也不會有醫院或診所,有時候工人難免受傷或生病,都要到竹東才能就醫。所幸後來新竹廳派了一位「公醫」來內灣服務,名字叫做「武中三郎」,這位武中先生原籍是日本岡山縣,曾就讀岡山醫學專門學校,因故沒有念畢業,無法在日本執醫,而當時臺灣很缺醫療人才,所以政府特准他在臺灣偏鄉擔任醫生。

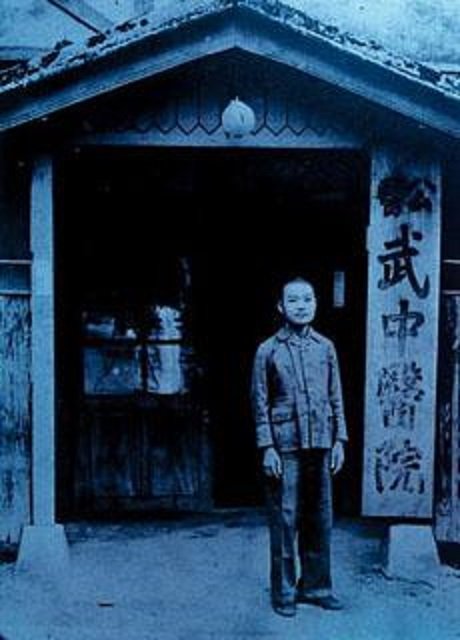

武中在內灣擔任公醫初期,大家對他還沒什麼信心,但是隨著時日一久,發現他不但醫術精湛,也非常有耐心和同理心,對病患就如同對親人一般,逐漸獲得村民的肯定。過了幾年,武中決定要在內灣設立一家醫院,很多人都勸他,內灣只不過是一個小地方,根本撐不起醫院的龐大開銷,武中卻說:「我從一開始在內灣擔任公醫,我就深深喜歡上了這裡,這裡的人們純樸又友善,所以我願意把醫院開設在這裡,希望讓鄉親有更好的醫療水準」。於是他就在現在和平街上開設了「武中醫院」(如圖)。

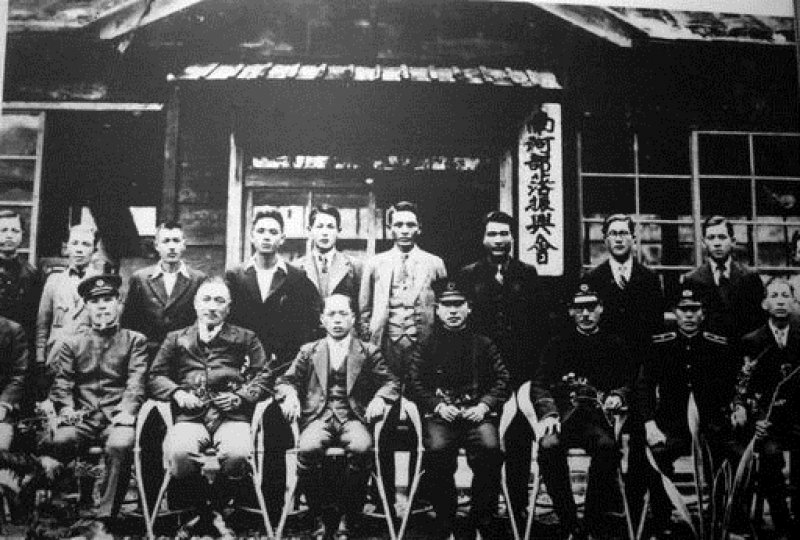

沒想到武中醫院開設後,他的醫術和醫德聲名遠播,不但內灣村民不用遠赴外地就醫,連其他各地的病患都慕名而來,眼科更是他的專長,治癒很多別人束手無策的眼疾,甚至於病患太多了,醫院的病床容納不下,還必須在醫院附近設立旅館,提供給病患住宿,和平街因此成為一條「旅社街」,武中愛鄉的情懷,不但帶來了小鎮的繁榮,也讓武中醫院躍升為全臺三大眼科醫院。照片前排中戴帽者就是武中,他熱心地方公益,後來還獲選為橫山庄協議會員,得到地方人士高度的敬重。

1944年時太平洋戰爭吃緊,日本政府打算建設「竹東支線」鐵路,加速開發新竹山區的林業和水泥礦,以支援南洋戰爭,沒想到蓋到一半日本就戰敗投降了。戰後國民政府決定繼續施工,但是受限於物資缺乏,財源也不足,只好拆除高雄到鳳山、林邊到枋寮的軍用軌道,運到竹東當做是鐵軌材料,終於在1947年11月完成新竹到竹東之間的通車,原本因財務困窘而無意再延長,但是在橫山和內灣地方人士不斷陳情下,政府只好徵用軍隊投入施工,終於在1950年完成內灣線的全線完工通車(如照片)。

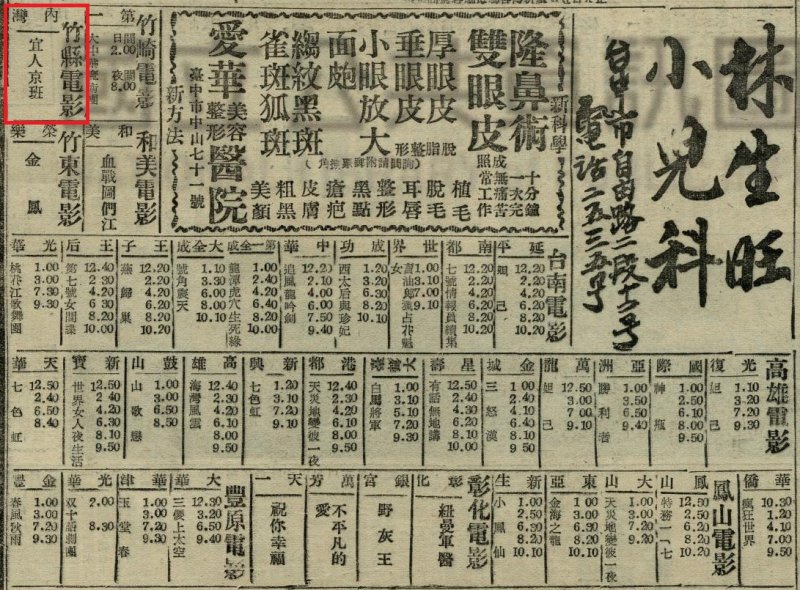

內灣線通車之後,貨物比較容易運送出去,人員也方便進到內灣,讓內灣的林業和礦業更為發達,因而快速帶動人口的增加,估計光是工人就有超過五千人之多,那時候有一位富商「楊盛泉」,因為年輕時拉過木馬,知道工人的辛苦和枯燥,為了讓工人有休閒娛樂的場所,便將他一塊做為堆置木料的場地,大手筆興建了一座「內灣戲院」,於1950年盛大開幕,造成地方上很大的轟動,大家都爭相買票進場觀賞電影,照片是鐵路剛完成時的內灣。

內灣戲院成為當時竹東以外,新竹縣第一座現代化的戲院,不但吸引了工人下班後來看電影,甚至也吸引了週邊鄉鎮的民眾前來,內灣的發展達到最繁盛的頂峰,同時也帶動了商店、酒家和茶室的蓬勃,獲得了一個「小上海」的稱號。

這樣的繁榮大約持續了20年之久,1970年代因為大眾越來越重視森林保育,林木砍伐受到許多限制,內灣的林業慢慢走向蕭條,工人逐漸減少了,也讓戲院的經營每況愈下,不得不在1980年代停止營業,楊家第二代也無力經營,最後落得戲院被拍賣的命運,不過楊家第三代雖然已經家道中落,因為不捨祖父的情感和內灣的歷史失落,又努力集資把內灣戲院標回來。

即便把戲院標回來,但老舊的設備畢竟無法和先進的戲院競爭,這內灣戲院到底要何去何從?它的存廢再度引發討論,就在即將走投無路的時候,所幸政府推動商圈再造計畫,編列預算將老街打造成具有客家特色的商圈,終於再度吸引許多遊客來到內灣老街,找尋復古懷舊的情懷,戲院也趁機改做為客家人文餐廳,試著延續這棟老戲院的榮光。

和百年前一樣,油羅溪還是一樣涓涓地流著,就像吟唱著一首難以忘卻的鄉土情懷,回想著「小上海」裡熙來攘往的工人們,都還在等著下工後,爭睹內灣戲院裡的精彩演出。百年過去了,夕陽依舊如此的美麗,似乎還在緬懷著那曾經擁有的榮光,像天邊的彩霞一樣散發著蕭瑟的美感,而那暫時歇業的內灣戲院裡,彷彿還在上演著一齣紀錄小鎮盛衰的電影,我衷心期望著它永遠不要有下檔的一天。

登山口->馬胎古道->涼亭岔路->百年茄苳樹->義興部落->涼亭岔路->南坪古道->內灣老街->內灣車站->內灣戲院->木馬道遺址->內灣山->內灣國小->登山口

距離10.98公里,步行4小時。

筆者是「一山一故事」作者,這本書紀錄了許多臺灣山岳、古道的歷史故事,被選為2022年博客來人文社科年度暢銷書。