書名:古查布鞍遷村一年

出版日期:2016年01月08日

「伊蔑怒素」,你要去哪裡呀?

「悠搭哇那那咕」,我要回家。

內容簡介

無處為家,沒有家的感覺是什麼?有了家卻不是家的感覺又是什麼?

流離,離散,一位女性白浪,在古查布鞍與他們遷村的一年

一個人可以承受多少流浪的震盪,一塊土地可以承載多少族人流離的歷史,一個部落無法言喻的深沉,一年之後,有了歡笑,有了新局,而往逝的悲傷灰燼,故事漂流,細細拾起來,聽到舊好茶的古風,看到新好茶的面容,古查布鞍(「好茶部落」魯凱族語)的此情此景。

《古查布鞍遷村一年》敘述二○○九年莫拉克八八風災之後,屏東縣霧台鄉好茶部落遷村一年的真實點滴,從核心的「家」開展微觀軸線,描摹出一個深受災難重創,仍充滿可能性的希望空間;一個命帶漂泊的女性白浪(漢人),跌跌撞撞移動於南北兩地,用全部生命的能量,在部落、山林間,找到誠實的勇氣。這是一本結合田野日誌、報導文學、私小說等跨文類的文本形式,記錄在民國百年的歷史脈絡裡,古查布鞍的回家之路。

回家的路一直長,長長,才要一直走下去。

總有一天,不管是舊好茶、新好茶或古查布鞍。當族人回到家,大地、部落將會輕輕吐訴,「Ua kelanga su」,你回來了,包圍著你。

「與部落交往,而錯綜複雜。」──吳瑪悧(第十九屆國家文藝獎得主)

「小倩的作品真切地示範了田野研究如何做為一獨特求知方法,某程度必須全身心投入,哪怕是受傷,而到頭來發現『答案』不是最重要的,『而是求索一段深層開放的思想交流』……這本書最大的貢獻之一,應該是呈現了總是想提出問題卻又不能的研究者如何痛苦前進(或該說爬行),終於體認到『問題』未必存在當下……在感受過程中,研究者可能發現自己距離邊緣沒有那麼遠了,甚至成為邊緣的一部分。唯有如此能看見文明世界之暴力內在,奠基於夢的流放。而追趕流動的夢需要身體參與,睜眼閉眼不變。」──黃舒楣(台灣大學建築與城鄉研究所助理教授)

「一個流浪的人,身在這塊土地(部落)流離的宿命之上,覆蓋無言六、七百年舊部落、三十多年遷村新好茶、安置在外三年多歷史脈絡層層面面的語言及記事……一再一再回到好茶,抽離不開,感染到土地抽象的流離介面,碰撞出一時身心失調的異變。這不是一塊新土地,它是一塊流浪的土地,生活在裡面的族人,所有流浪遷移的過去,積沉在同一個地方。」──林倩如

作者簡介

林倩如

1977年生,文字工作者。國立高雄師範大學跨領域藝術研究所碩士,曾任《破週報》記者、編輯;專業者都市改革組織、台灣環境資訊協會等專案執行。

目錄

推薦序 夢的筆記,追逐田野 ◎黃舒楣(台灣大學建築與城鄉研究所助理教授)

自 序 未死透的僵持──自古查布鞍回來之後 ◎林倩如

來回古查布鞍一趟,一百公里,僕僕沙塵的黏密,洗浴而下的流水總是帶著各種灰的層次,漩入小小的排水口,讓我一再從身體記憶,視覺的觀想,水流的路徑,反身追溯一趟趟和部落、族人的交遇,是為章節開頭亦成「灰」,獨殊時空中的一個中介地帶。

〈第一部〉墜境,古查布鞍

0 灰的遠色

好茶三度遷村

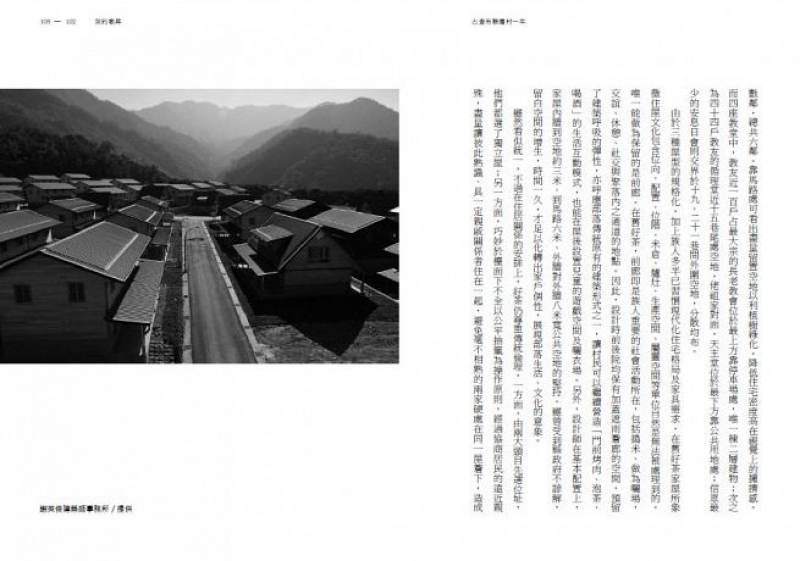

二○○九年八八風災,好茶再度遷村,二○一○年底入住屏東禮納里(Rinari)永久屋......家屋既已建成,然而精神上的整頓建立,才正要開始。

1/2 灰的沉寂

被安置的日子

老人家不勝克制的拉拉扯扯,跟土地分開。我只能告訴他們必須忍耐,安慰他們。談起那段死寂無望的安置期間,平日豁達的他講來如千斤沉重,無法不眉目封鎖。

3/4 灰的尋根

回家之路

強化部落同心協力走下去的堅實信念,用身體心眼去深刻體會,「我們」從哪裡來。新好茶到舊好茶,雖只有四、五公里的物理距離,上山之路的陡峻峭壁,一趟心靈之路。

5/6 灰的歌昇

音樂在家園裡響起

積極投入部落事務的青年們用音樂注入歡笑與活力,凝聚共識,等待重生的機會。Rinari,漢音禮納里,意為「我們一起走,大家一起往那兒去的地方」。

7/8 灰的熱氣

最後一個家變

分散、流離之後,好茶失去的不只是個人喪家失產,而是生活真實的家園、部落文化的風土民情......老人家尤其重要,他們就是文化,殷殷等盼新一代來傳承魯凱文化。

〈第二部〉日常生活,搖落

9 灰的赤裸

在這裡有個家

族人多熟悉了誰家住哪裡,家屋變成了可被指稱形容的誰的家。部落人情慢慢和諧,不再困在永久屋,內外社交範圍活了起來,一切重新來過……。

10 灰的決裂

他們的家屋重建,我的生活潰堤

魯凱族將石板屋做為一種藝術,是一種力量和智慧的偉大表現。新好茶之後,雖已趨向現代化的家屋樣貌,仍忙著增建或添加圖騰裝飾,把屋子弄得更好的信念。

11 灰的掐束

田野調查中的身心劇盪

好茶的離散,不是那麼容易掀露的表述,好茶人的離散情境,也不是那麼輕易表達的語詞。在日常生活的情境,才能看到生活、文化等潛沉的實踐履行。

12 灰的止停

家園的未來在彼岸

一戶戶完工後的家屋,村民穿來走去,讚嘆或欣賞他人家屋......然而,下一代能從家屋感受到魯凱傳統文化嗎? 若無法參與其中討論,文化流失之快如手縫的沙啊。

+1 灰的續進

遷村一年,持續流離

總有一天,不管是舊好茶、新好茶或古查布鞍。當族人回到家,大地、部落將會輕輕吐訴,「Ua kelanga su」,你回來了,包圍著你。老人家曾說:「這裡是個好地方。」

序

推薦序

夢的筆記,追逐田野 ◎黃舒楣(台灣大學建築與城鄉研究所助理教授)

幫小倩寫序,備感榮幸,能比讀者都先閱讀她下筆艱辛的每一哩田野路程。在她細膩的字句皺摺中,看見了不少自己熟識的人物,也看見自己過去近十年對部落的絲絲惦記,也因為她看得比我深刻又痛,刻畫時間中還有時間,我不能不看見了那害怕受傷而回避了好茶做為研究田野的自己。

露思‧貝哈在《傷心人類學:易受傷的觀察者》結語簡潔重申:「不讓你傷心的人類學就不值得從事」。 我想小倩有意無意也以她的書寫呼應著貝哈的邀請,邀請讀者隨她書寫到受傷見血,在傷痕中心碎,在心碎中拓寫的傷痕分布其實是跨越族群的地圖,每一步移動挑戰都市人想像部落,常常不由自主地戴上那同情與歧視雙面構成的眼鏡。

小倩的誠實書寫,完全戳破了這凝視。更多時候,隻身在部落寄宿的她被部落長輩關心、問候、照顧,蔡大哥問她:「我看妳不太對勁喔!」她自己回想這些,也喟嘆:「再想起蔡大哥上次半開玩笑說的話,妳看看妳自己一點都不像絲勒柏了,反而是被正午驕陽曬得乾巴巴的百合花……」。這步體悟,我以為是任何關於部落思考的重要第一步,也是在他鄉感受脆弱的重要時刻。多年來多少人出入部落,都想要幫助他們,互動之後,是誰幫助誰,其實難以回答。

我第一次拜訪好茶只是三天兩夜,那是大學參與登山社的記憶。只記得豔陽下溪谷的清澈,以及夏夜裡生起火堆,遇到了石板屋的主人帶回來「逛夜市」的成果,煮成了苦花魚,那一口味道之苦澀,我難忍而皺起臉,引來一陣大笑,永遠難忘。再訪已是六年有餘,沒想到因參與了石板屋群落測繪工作,再次上了山往荒煙蔓草裡行去,才漸漸知道,這一百多棟石板屋是如何隨著等高線分布,層疊構成了一張好茶人難以忘懷的家。然而家不只是房子,在舊好茶淋過雨晒過月光才漸漸體會到所謂「會呼吸的」石板屋,那呼吸是來自山林和人之間的共鳴。在都市中長大的人們,其實需要好些時間才能感覺到那呼吸,在感覺呼吸之中體認到自己的成長有多貧乏。當時的種種體會,超越語言,不同於小倩的研究焦慮,時時要問寫或不寫,彼時我只是在部落的時間流中浸入環境記憶,沒有急著說或聽的壓力。

或許因為那安靜浸潤的美好,幾年後到了美國讀書,一度猶豫是否要以好茶聚落為題,始終不能,因為擔心研究關係會改變了自己被部落看待的視角,以及自己回望部落山林的心情。小倩終究是比我勇敢的,無畏等待被情感摧拉打擊,也不諱言過程中的種種不合時宜。理論的突破,我想終須來自研究者以身體感受到「不合宜」,才有機會挑戰主流不假所思的合宜日常。如她寫道:

「彼時還是冬天,戶外最常見到的是升火烤暖的活動,一窩一窩的火,一小撮的人,大多相伴無語寂寥,一根好木柴燒上一整個下午與夜,光蹲著看火舌千變萬化的迷人,無感於被吸附進去的時間,盯著火,望著對面老人家戴著毛帽搓著手,一臉憔楚無依,雙頰凹陷,眼神空洞,也直盯著火,一點都不合宜,不是可以講話的適當時機。 」

對照之下,當代人們只是生活在明亮的室內環境而不知日夜,生火的千變萬化,完全不存在想像之中,又怎麼感覺到無語的相伴,是如何具有溫度?想說話就說話、不想說話還是任人轟炸,氾濫的訊息與影音,重播還可以再重播,哪裡有「時機」這種東西,哪裡有時歲記憶。

小倩的參與式觀察,漸漸地不去問太多設定好的問題,只是用心去看環境與人的關聯,以及環境劇變造成流離,「流動性」成為環境關鍵字時,如何影響了人,而且這影響往往對於身處不同部落社會狀態的個人,有著極大不同的影響。她的觀察和我當年參與測繪調查工作的心得非常相近。如她描述的這群中壯輩男性,也是最後一批在舊好茶山間度過童年,仍有機會向父祖輩習得狩獵技藝的人。「獵人」在過去是特別受敬重的,但隨部落一遷再遷,失去了支持他們技藝的山林環境,成為平地化部落中的落魄邊緣人。我感受特別深,因為在舊社測繪其實需要這些大哥們協助帶路、清除整理家屋周邊的荒煙漫草,然後才得以進入量測,幾次遇到大雨黑暗中過不了溪,他們來到彷彿足下有雪亮眼睛,幾個箭步涉水就把我們拎回了部落。在山上看他們高聲朗笑,卻也幾次目睹他們下山後頹喪坐在桌邊,眼神映照不出山野後,也就失去了光彩。然而社會主流觀點看不見或不願承認環境變化的影響,反而個人化劇變所造成的傷害,只是怪責他們。

小倩透過部落中少數持續參與回鄉旅程的瑞珍姊來談,看得更清晰:

「這幾年和部落在一起,每逢災變,部落真的很可憐,守護家園的其實是一些被邊緣化的酒鬼,為部落服務的是他們,主動去做巡守的工作,查確哪戶人家有沒有人,觀測山林、河床、水位的變化,還是被邊緣化,他們很可憐,愈覺自己沒有用的才是最有用的人。人在比較的價值,像在台北一樣,再過幾年,只要不活在某種價值觀,就好像不是好茶人……」

這些段落是極其敏感地掌握到了部落的邊緣,雖然部落本身已位處社會邊緣。小倩拿一個同心圓來比喻部落關係,……「最外圍,大概就是一些沒工作的中壯輩,沒與子女同居的老人家,家境較不寬裕的一些邊緣個人或家戶,不太被看見的一個個小點。」部落絕不是一個同質社群,環境的改變不斷重塑部落,如何看見邊緣的邊緣,恐怕是遷村計畫或災後重建計畫始終都難以處理的部分。

又因為三十幾年來部落遷了三次,從舊好茶到新好茶,從新好茶到艱困的隘寮營區,等待遷村計畫終止又隨即轉為三部落重建共居,終於入住禮納里,這一塊過去是瑪家部落的傳統領域,即便「國家」以及國營企業來了接收為台糖土地,對於忐忑的魯凱老人來說,睡夢中都會感覺到闖入他人領域的不安。小倩的老師問她,田野不會跑吧? 這很難說。時間放長點來看好茶,田野確實是會跑的,包括物理性質的聚落移動,也包括個體的島嶼內外流離。田野會移動,田野邊緣的邊緣也持續地在移動中被重新定義。

朵瑞‧梅西提醒我們,「田野研究(fieldwork)」擴充延展了「田野(field)」,透過研究者與「田野」的互動(fieldwork as an engagement), 也因而田野無法不移動,甚至在台北或高雄也可能遇見流浪的山林記憶。我想小倩的作品真切地示範了田野研究如何做為一獨特求知方法,某程度必須全身心投入,那怕是受傷,而到頭來發現「答案」不是最重要的,「而是求索一段深層開放的思想交流……」,如小倩自己所言。梅西提醒我們,那田野如交流還勢必挑戰人類自以為能言說盡世界,換句話說,挑戰語言做為符號系統的極限。某段描述返鄉行動的文字,正好回應了這個質疑。小倩記述著山下的等待,詭譎又輕盈:

「山下等候的族人,馬上送上剛出爐切片鬆軟的吐司配舒跑,祝賀所有人平安回來。邊補充體力,我好難想像如何吞嚥下,八八溪水兇惡暴漲,就是這大片土石流,埋沒了所有的家屋存有,卻得一再目睹的酸苦,超現實的沉重,人們一一下山,大口灌著舒跑解渴,大吃吐司,而我們就站在新好茶遺址上,從頭到尾沒有任何一個人談論它,沒有人有情緒反應,極度反差地散發一股詭譎的輕盈氣氛。我問不出一個問題。回程,一部部車駛去,揚起一片沙塵滾滾,在後,回望。」

回望是痛苦的,超越言語,人類學者帶著自己的痛苦參與其中才能透徹地體悟言語之極限,人為創造所謂文明之極限。露絲自認身為流亡古巴學者,對於自己享受著美國護照跨越邊境的種種特權感覺矛盾不安。想記錄他人如何回望的小倩,也幾乎感受到烈火灼身成為鹽柱的痛苦,一度難以分清自己與部落居民的視線,也分不清楚夢想的界限。 如果不回頭看,又怎能知道「不要回頭看」所代表的生存難題,可能是無解卻又深深地鑲嵌在生活中。

在美國頻頻回望古巴的露絲說:「真的、最好不要返回家園,不要回頭看。」自認身為流亡古巴學者(因為那同時代表著古巴卡斯楚政府叛離者的象徵資本),露絲「對自己擁有太多國家感到巨大的憤怒」。好茶人,或許也有類似的疑惑吧?當代表著遷居離鄉的「新」好茶都成為舊居地時,這個部落的人們要如何置放記憶?如何討論「回家」、究竟是回到哪一個家?做為一個非原住民的作者,她確實也連結了自己的島嶼流動,往返高雄租賃處與禮納里居處的艱辛移動。做為一位女性研究者,乘著機車通過省縣道來往,「傷痕」已經不只是隱晦或隱喻,具現在她研究旅程中的摔跤踉蹡,以及借宿女性魯凱族人家而無意闖入的家庭暗黑場景。

今年(二○一五)秋天,好茶部落有幾十年難得一見的頭目家族婚禮,千餘人共同慶祝,熱鬧非凡。儀式還未告一段落、舞會才要開始的向晚,部落青年淡淡地說:「告別的也很多,今年已經四位老人家離開。」四場婚禮、四場喪禮,這是力求創意振興的部落旅遊布條上不會張揚的部落日常。婚宴上來自附近原鄉部落者眾,包括萬山、阿禮、霧台、北葉等等,多人高唱,歌聲中不變的主題是「回家」,「想回家」。悠揚的歌聲把家園唱得好遠又好近,那家園是研究者追逐的田野,移動不停。這本書最大的貢獻之一,應該是呈現了總是想提出問題卻又不能的研究者如何痛苦前進(或該說爬行),終於體認到「問題」未必存在眼前的田野,「問題」是移動中如何感受三十年一眨眼,在日常中新舊始終是相對概念,國家和制度卻要訂定資格與標準來分配、切割相對之關聯,塞不進去定義清楚類別之一切,只能成為問題。在感受過程中,研究者可能發現自己距離邊緣沒有那麼遠了,甚至成為邊緣的一部分。唯有如此能看見文明世界之暴力內在,奠基於夢的流放。而追趕流動的夢需要身體參與,睜眼閉眼不變。

自序

未死透的僵持

──自古查布鞍回來之後 ◎林倩如

恍若隔世,離開好茶,高雄,南方,已是二○一二年大約夏天,直到今年初一月。是剛好多了些餘裕,才鼓起勇氣回頭重返,且拜訪達瓦蘭部落廚房,當時能力不及之處。其實仍有鋪陳,去年八月在重建會解散、特別條例結束前所召開的記者會,重遇預期可碰到的朋友;十二月最後一批永久屋得恩亞納部落將完工,便也去了趟。拿著一把把鑰匙開門關門,檢查地板翹起的貼皮,蹲跪著移動手撫過去膠黏回去,霧色漸漸籠罩林中屋,夢幻路徑階梯雨滴,默默期待入住者定居順利。

小小勞動在空間與人還沒有任何接觸前,開始後發生的呢?再通過時間堆續而我不在場隔層膜不理解的部落呢?從頭遙想身體移動的軌跡,心神的拋擲,又歷歷如昨。

事隔多年,不是沒經過高雄,不習慣電話聯絡,但時間不夠若去個一兩天總覺奇怪。如果在禮納里,不像鄰居般日常隨意招呼,不像朋友間尋常社交互動,觀光發展國賠進展各方面近況,一旦認為不夠靠近,自困於一個外人的框架。

這文本曾拿到補助,卻因種種糾結,愈是延誤,愈不想出,過去即時點兒勉強算有些參考價值,如今事情變化太多了,沒有用、過時的東西該沉埋下去吧……翻開影印本,幾個字刻一個晚上,想要精實反滯步不前,不知道怎麼改,竟看不出來,不差也不好,被奪去語言般失措慌張。任那一次的自己,一直停在那邊等著,別過眼逃避比較簡單,或許根本怯懦於被檢視不敢負責,如果發現一個騙子。這些年有多做什麼嗎?那麼難回部落看看嗎?

同時,拖得愈久更愈來愈回不去,害怕被相對陌生的田野排拒,等於否定認知建構的內容,包括這文本。經展延終至銷案,亦不過是去年底(二○一四)的事,明明不去解決,當得承接悔恨羞愧。一月大勢已去徹底搞砸,回部落吧,直截面對,沒什麼可再失去的了。

回去之後,心踏實了。一樣的騎車路線,到水門比起往昔僅僅耗時一半四十分鐘左右,精神非常飽滿,以前凍僵發抖還要特意集中注意力是怎麼回事?天氣非常好,沒準備任何約,特想見的人都幸運見到了,一個個只是笑說,很久沒來了喔,下次要講可以去接你啊,平淡地被嵌入對話,解放了我。田野歷程似乎混亂,然決定奔放並不困難,膠著的是抽離後理性感性交纏地尋找答案。過度自我審查,差點阻斷了愛的真實自在。好茶,再沒那麼遠,雖也不近,轉念不同,想念就回去。

今年新聞不少,王有邦大哥的攝影展,邱爸的新書《消失的國度》,寒菘、佬祖的婚禮,Matazuwa生活節、斜坡上的藝術季,魯凱藝術奔馳在北捷車廂,舊好茶石板屋聚落入選世界建築文物保護基金會(The World Monument Fund,簡稱WMF)守護名單,藝術家創作壁畫「無言的抗議」向擅闖住家無禮的遊客發聲等等,注滿目光,凝看每一個腳步,時間流淌,恆常掛念。

感謝文化部藝術新秀補助計畫,使一書再度被給了呈現的機會。最後,感謝太多人,很多寫不在裡面的人,所有禮納里的朋友。而一路的編織,讓我選定走進田野,感謝旗美社大的夥伴,孟芬、能源、小富、彥希、瑪莉、紀彥、鄭空空、謝英俊、舒詩偉的分享及幫忙。高雄時代的朋友、同學,小趙、崇昆、小黑、一麟、惠文、芸竹、耳機、芷余、左左、俊融、薌衡、子嘉、怡志、怡婷、馨尹、怡君(篇幅所限,其餘私下一一致謝),謝謝你/妳們的鼓勵與陪伴。

感謝指導教授們,吳瑪悧老師、黃孫權老師、康旻杰老師、高千惠老師、盧明德老師,及啟發書寫思維良多的香君老師。感謝有鹿文化的總編輯許悔之、主編煜幃、編輯彥如,從聯繫洽談到搞消失到厚臉皮又出現而諸多寬諒,提供專業意見。感謝家人和家貓波波的支持。

還有已結束的麟洛工作站,也好謝謝,中途多個地方投靠。值此冬季,想起一盆盆火,山裡的,工地的,記憶暖和總有火的相連,陣陣黑夜,相守一塊。

在土地上做自己的主人,跟隨一個這樣的當代災後重建,試圖指敘出遷村一年日常生活的情境。嚴苛逼迫卻仍無比憐愛那一份傷痕累累的自己,把這心腸誠實交換出去。能遇見另一個我,能如此深刻並且承認,全都因為好茶的洗禮,以其波折震盪的命運,衝擊、擴充我必須滿溢學習、無限奔赴。

感謝魯凱族古茶布鞍的好茶族人,一路上的協助與照顧,誠懇致上無限感恩。

Maelanenga ki ngudradrekay ka su Kacapungane ka saka ckele li,

la paralubu nakuane si sa kia lialibak numi.

Maelane nga numi pakela lumamilhing.

*本書書介由有鹿文化提供