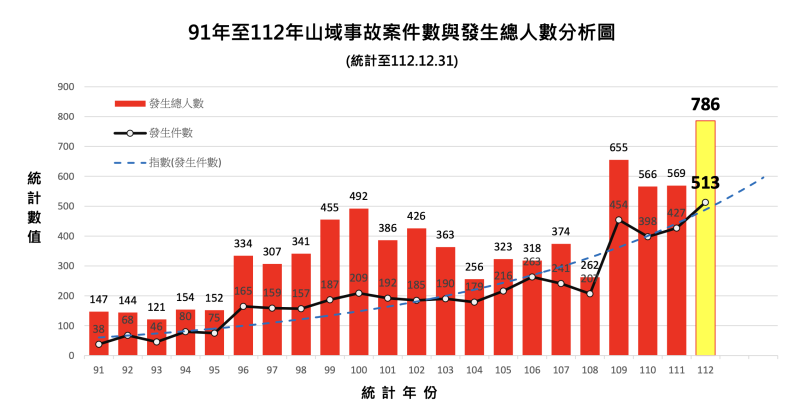

山林開放以來,山難日益增加,112年度發生件數及發生總人數雙雙來到歷年新高。山難事件成因以迷路為最大宗,在在顯示雖然我們致力於離線地圖的推廣,但仍有一部分的人尚未開始好好利用。

期待更多人在走進山裡之前,試著將這句話:「你的安全是你的責任。」放在心裏。

讓我們來看看最新的統計數據吧!

| 救援統計數據 |

圖/消防署

圖/消防署

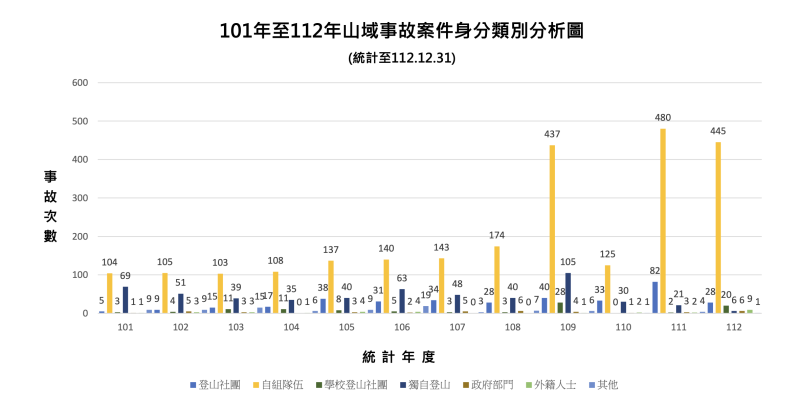

| 事故族群分析 |

圖/消防署

圖/消防署

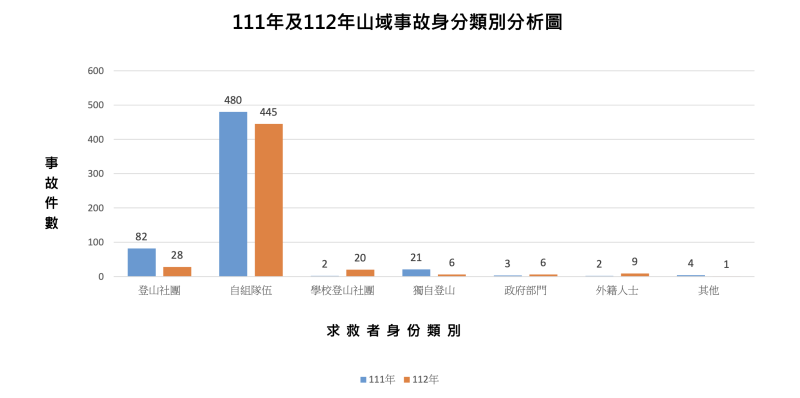

由上圖可知,自組隊伍發生山難為大宗,值得一提的,常常被推上風口浪尖的獨攀,佔比非常小。(因為沒辦法看到獨攀人口數及自組隊伍人數,無法分析是否自組團容易出事或是獨攀就不容易出事)

| 事故趨勢分析,呈現逐年成長 |

此表顯示在疫後,山難事件有逐步成長的趨勢,2023年又創下了新高。

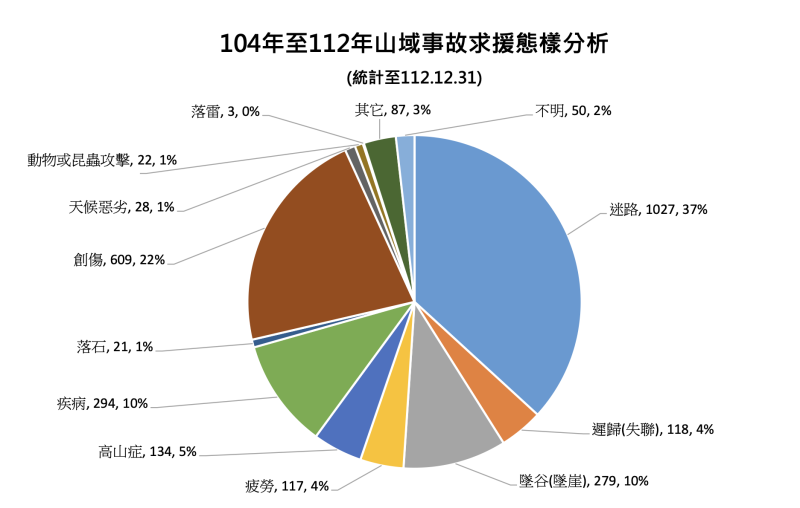

| 事故原因分析 |

104年至112年事故原因分析,其中以迷途為最大宗,佔比37%;創傷則為22%位列第二;值得一提的是高山症佔比5%。若創傷被視為意外,那迷途則是完全可以避免的人禍,學習好離線地圖/紙本地圖可以最有效的降低山難的發生,讓我們一起學習離線地圖➠離線地圖

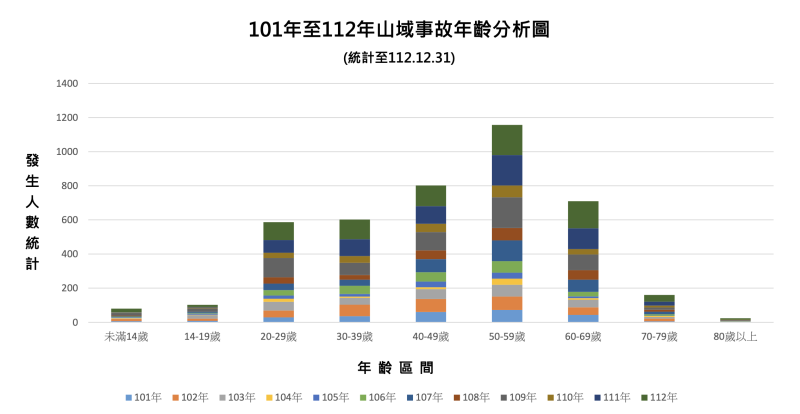

| 事故年齡層分析 |

事故年齡層,以中高齡(50-59歲)居冠,接著是40-49歲的族群。

| 事故身份類別同期對照 |

一趟山行的交通成本高,促使自組揪團的風氣盛行,也衍生出許多的亂象。

如:

- 主揪未嚴格審核隊員之能力

- 隊員謊報自身登山經驗

- 關係建立脆弱:彼此僅是分車資的關係,出事後可能棄之不顧

- 同行者以為主揪即領隊,未做好行前功課

如何成為合格的登山客:

- 不越級打怪

- 與熟悉的人爬山

- 要有獨攀的能力

- 事前做功課:路線、裝備、天氣、水源

- 建立留守人機制

山難的發生,可能是一連串的錯誤所導致的,很可能只要即時做好某些環節,就能遏止憾事的發生。這邊附上山友分享的山難報告書,希望大家都能從別人犯得錯誤中學習到寶貴的知識與經驗。

- 【山域救援報告書】 20231115 喀西帕南失聯事件

- 【當山難發生,謹記333原則】南三段獨攀失聯,案件參考!

- 【經驗分享】受困馬博橫斷4天心路歷程 受困山友:希望大家都能以我們為戒

- 【報告】2023 年 2 月摩刻南山域滑落救援事件

資料來源:消防署

編輯:HANK