書名:殘暴之巔:K2女子先鋒的生死經歷

作者:珍妮佛・喬登

譯者:呂奕欣

出版社:臉譜

出版日期:2022年05月07日

或許山並不在乎她們的性別,

但人類社會在乎。

|詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版meters山岳文學書系作品|

內容簡介

TaiTai LIVE WILD 阿泰與呆呆

山女孩Kit│作家

王迦嵐│健行筆記創辦人

江秀真│台灣福爾摩莎山域教育教育推廣協會理事長

呂忠翰│世界公民兼探險家

易思婷│旅美攀登探險家

張元植│台灣新生代登山家

詹喬愉 Tri Fish│《攀向沒有頂點的山》作者

劉崇鳳│作家/自然引導員

──推薦

她們是女兒、妻子、詩人、母親,同時也是往神祕但殘暴的K2之巔走去的登山家。山中冒險的故事固然激勵人心,但背後夾雜著更多酸楚。性別優勢可能使女性在山上得到額外的照顧,但這些關注也很容易轉換成惡意的攻擊──其實我們都不過是,妄想能得到山神青睞的人類。喬登細膩寫出五位個性迥異的女子,成名前的掙扎與榮耀後的陰影,努力在陽剛的高山攀登界贏得一席之地。她們所有的選擇都指向這座從冰河中拔地而起的山峰,為此,不惜獻出自己的生命。

──山女孩Kit│作家

如果可以穿越時空,多麼希望能回到汪達的年代,成為她的夥伴,攀登世界高峰。這本書是描述五位女生攀登K2的過程,一路走來,為了攀登高峰,不斷地將自己推向死亡,愈接近峰頂愈無懼死亡,超越顛峰的精神與熱情,若非親身經歷,無法體會生命的完整滋味。秀真有幸曾走過前半段相同的路程,女性的勇氣、韌性和生命力與男性截然不同,除了需面對環境的挑戰與困難之外,還有性別差異而生的歧視。秀真許願將來也組一支女子登山隊挑戰K2。

──江秀真│台灣福爾摩莎山域教育教育推廣協會理事長

不只是女人,我們是人。兩性雖因生理身體擁有不同的特質,卻有相近的夢、理想以及慾望。她們一個個,複雜多變如山。在探索八千公尺高峰的雄性世界版圖中,做為母親、妻子、情人、女兒的她們,擁有和冰隙一樣深邃的,無名之險之力。不只是女人,我們是人,愛恨貪瞋痴,K2面前,如此可悵可愛。

──劉崇鳳│作家/自然引導員

自一九三九年美國登山隊的一名成員與三名雪巴在K2罹難後,這座滿是岩石、冰、風暴與深淵的「殘暴之巔」名聲遠播,近一世紀未曾改變。上世紀八○年代,在多數為男性的職業登山界,卻有五名女子先峰打破性別的藩籬,先後登上這座八千公尺高、幾乎隔絕所有生命體的「死亡地帶」。

這五名登山家分別是:

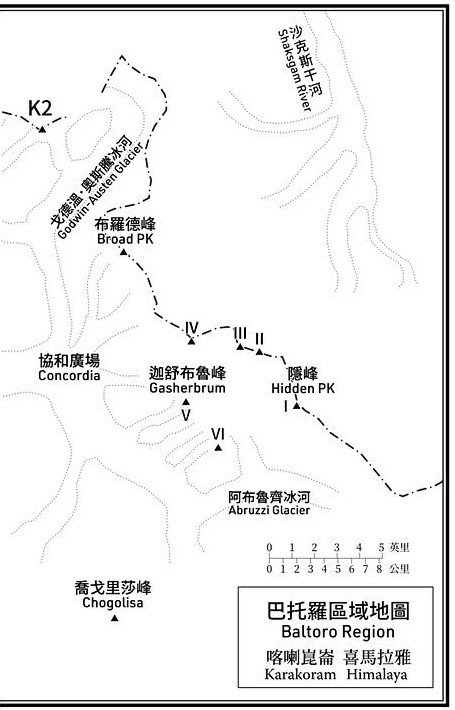

汪達.魯凱維玆(Wanda Rutkiewicz,一九四三-一九九二),一九八六年登上K2頂峰

莉莉安.伯拉德(Liliane Barrard,一九四八-一九八六),一九八六年從K2下撤時死亡

茱莉.特利斯(Julie Tullis,一九三九-一九八六),一九八六年從K2下撤時死亡

向黛兒.莫迪(Chantal Mauduit,一九六四-一九九八),一九九二年登上K2頂峰

艾莉森.哈葛利夫(Alison Hargreaves,一九六二-一九九五),一九九五年從K2下撤時死亡

一九九八年,一篇「最後一個活著離開K2的女人」逝世的文章,使得作者開始追溯這些女性登山家的腳步來到K2。她迷戀上這陌異無情的高地,也好奇這些女性為何留下家人與孩子,選擇在死亡邊緣生活?在女兒、妻子、母親這些身分之外,如何克服社會觀感與體能的極限,在山上既要應付月事,還得和男性登山隊員、揹夫、嚮導與官員角力?

本書記錄這五名女性登山家與父權體制纏鬥不休的身影,同時也向後人展示她們對攀登與高山的熱切嚮往,以及獻出生命也不足為惜的決心。

作者簡介

珍妮佛・喬登Jennifer Jordan

珍妮佛・喬登為國家地理頻道紀錄片《K2女子》(The Women of K2)撰寫腳本與製作時,二度住在K2山腳下。她是作家、製作人、記者,自己製作並主持公共電台的談話節目。目前與擔任導演與探險家的先生傑夫・羅茲(Jeff Rhoads)住在美國猶他州的鹽湖城。曾以《殘暴之巔》獲國家戶外圖書山岳文學獎,並獲選為《紐約時報》(New York Times)編輯選書。其他著作有《最後一位在山上的男人》(The Last Man on the Mountain: The Death of an American Adventurer on K2)。

譯者簡介

呂奕欣

師大翻譯所筆譯組畢業,曾任職於出版公司與金融業,現專事翻譯。

目錄

引言 為什麼寫K2?

第一章 女人的K2史

第二章 堅毅的先驅

第三章 壯觀之巔

第四章 黑色夏季

第五章 命運之山

第六章 黑色夏季的悲傷終曲

第七章 先驅殞落

第八章 另一名生還者

第九章 母親與山

第十章 一日猛虎

第十一章 萬古流芳

第十二章 尋得英雄

尾聲 熱情的代價

作者後記

謝詞

各章附註

序

K2上的女性

撰文/三條魚

人們總是如此喜愛強調性別,喜歡試圖找出性別對於人類的影響與歸類。但對山而言沒有性別。我們每一個想要接近祂的個體,都必須面對自己對於完成這件事情還有哪些不足。

對於嘗試攀登K2的女性來說,必須面對讓自己更強壯、讓身體更適應高海拔。除此之外,必須克服屬於每一個人自己的缺陷:腳曾經受傷、氣喘等疾病、體形對於背負能力的差異……等等。如果拋開性別歸類,我們每個人都是這麼不一樣的存在。或當我們試圖完成這件事情的時候,其實是在完成自己。

但除了克服天生屬於自身的缺陷之外,在那個年代,許多壓力是外加的。例如逆來順受的茱莉.特利斯刻意地被刁難欺負導致生病、資源不足。在動輒殞命的自然環境之下,想要登頂,首先須得克服男性們給予的打壓。而被公認強勢的汪達,也只是想要公平地跟所有人競爭,不分性別。她之所以選擇女性隊員,我覺得除了主導性,也很大可能是在那時候的觀感(即使是現在也一樣),好像只要有男性存在,她就不會被認可有獨立性似的。

在閱讀這些故事時,我發現女性事實上遠比所認知的強壯。不然如何能在這些打壓下成長、達到目標、不放棄。那種強壯是源於精神層面的,而那種執著比單純登上山頂還難。

我其實很不喜歡拿性別去做比較,例如男性比較強勢、比較自傲?女性比較依賴?比較細心?我不認為該用性別去歸類人,因為無論性別,每個個體都有自己的個性。很多時候,我覺得把性別抽掉,單獨看每一個攀登故事,都還是很迷人。

但事實上這是難以抽離的,畢竟是每個人在社會中都有自己的角色是無可否認的,都有因為性別而產生的「關係」、「情感」、「困難」。生為人母必定割捨不下自己的孩子,卻難以拒絕對山的熱愛—那個可以真正展現自己卻也會吞噬自己的地方。殘忍地說,就是因為令人難以抉擇的糾結,讓登山不只是登山,而讓故事更美。生而為人即有情感,而情感上無法講對錯,只能去感受。

邊看文章,我總一邊慶幸我們生活的年代性別已經相對平等許多,比較多理性地對於男、女生理構造上的差異探討。而我也常常想,許多對女性的關注,是否也已經對男性造成某些不公平?或許哪天我們不再強調「女性首登」,或是哪天我們可以擁有「男性首登」這個頭銜之時。對於所謂的「平等」,又會更進一步吧。

(三條魚,本名詹喬愉,曾登上四座八千米高峰—洛子、馬納斯盧、馬卡魯與聖母峰,撰寫此文時,正於尼泊爾嘗試攀登世界第十高峰安娜普納)

向死而生‧在死境綻放的生命之花

撰文/張元植

吉爾奇紀念碑(Gilkey Memorial)是一片位於K2基地營一旁山麓上的荒涼墓園。成群的石塔上,散落擺放著數十上百個刻著姓名、年月、生平的牌匾。其中少數是精心雕製的紀念碑,散發著愛著他或她的人的思念。大部分則是由當地常用的不鏽鋼圓形餐盤,用小刀或螺絲起子手刻而成。

當艾莉森.哈葛利夫映入眼簾,我怔了怔。一半是因為這名字太如雷貫耳。這位傳奇的女性攀登家在一九九五年,於無氧登頂K2後,在下山路上殞命。另一半,則因為在我造訪此處幾個月前,艾莉森的兒子湯姆.巴拉德,才在距K2不到兩百公里的另一座殺人峰:南迦帕巴遇難。遺下二十四年間經歷兩次喪親之痛的一對父女。

接著,是莫里斯與莉莉安.伯拉德。這對夫妻可說是第一對八千米神鵰俠侶,雖然K2殘暴地終結他倆的生命,但如今一同安眠在此,未嘗不是莉莉安的宿願?

最後是茱莉.特利斯,她是K2那最黑暗的一九八六年,最後一批犧牲者。在閱讀本書之前,我比較認識她的繩伴:唯二首登兩座八千米的上古神獸柯特.狄

恩伯格,亦是那個黑色夏季少數奇蹟生還的攀登者之一。

我們都需要故事,故事賦予人名及一排編年史一些血肉。

以往,我透過歷史課本式的、條列式的功績去「認識」一些登山家,就像上頭那幾段文字。但鮮少碰觸到他們身為「人」的鮮活面貌,以及那些外顯的攀登之外,內心深處的堅強、怯弱;猶疑或義無反顧。這些做為人的多面向,勢必要以深刻的資料蒐集、訪談與書寫,去重構出遊蕩在生死邊緣的複雜心靈。

而在傳統上強調強壯(無論是肉體還是內心的)、征服(從早年的對山,轉而到當代的對自我)以及超越等陽剛特質的登山界,我們相對容易看見男性視角的敘事。女性攀登者的面容,往往更為模糊或附屬化。

《殘暴之巔》正是一本填補這片空缺的報導文學。

以K2連結二十世紀最偉大的五位女性登山家,深描她們的生命史、如何在攀登這條路上愈爬愈高、是什麼內在動機,讓她們一次次的與死亡共舞,而最後也都魂斷在K2或其他巨峰?

閱讀之前,原以為是某種樣板式的女性書寫。但看完後,才發現,連「女性」都只是我事先預設的刻版標籤。與其用性別理解,不如說,這本書寫活了每個主角做為「人」的生命面貌。同樣是女人,理解汪達跟向黛兒的取徑就截然不同。唯一共同的,是這五個女人,都在她們的攀登與死亡中,展現強烈且迷人的強悍與堅韌,活出了燦爛的生命篇章。

登山者常說,唯有在死亡的籠罩下,更能感受生命的熱情。「生命與死亡」正是這本書第二聲部不斷交織纏繞的主旋律。閱讀《殘暴之巔》到了中後,我不只一次將視線偏離文字,小聲叨唸著「不……別再上去了!」因為知道接著就要讀到離散的那刻。

不過,與其說她們一次次追逐死亡的幽蔭,不如說這是一種生命中的不得不,驅使她們一次次向山裡走去。儘管,在二十世紀末葉,身為女性在探險中依舊遭遇各種輿論的阻礙、男性登山者的隱然排擠(但同時又爭相追求)、異文化的不友善,等等我做為男人一輩子無法真正體會的處境。但正是在這種逆境中,這些女人/登山家以其獨特的靈魂,綻出一朵朵生命之花,迎向死境,向死而生。熱烈,而令人動容。

(張元植,台灣新生代登山家)

*本書書介由臉譜出版社提供