1979年

▲喬戈里峰

孤獨的雄偉之峰

「活著代表挑戰,活著等同冒險,『To live is to risk』。如果不冒險,也就不算活著。」—查爾斯‧休斯頓(Charles Houston) |

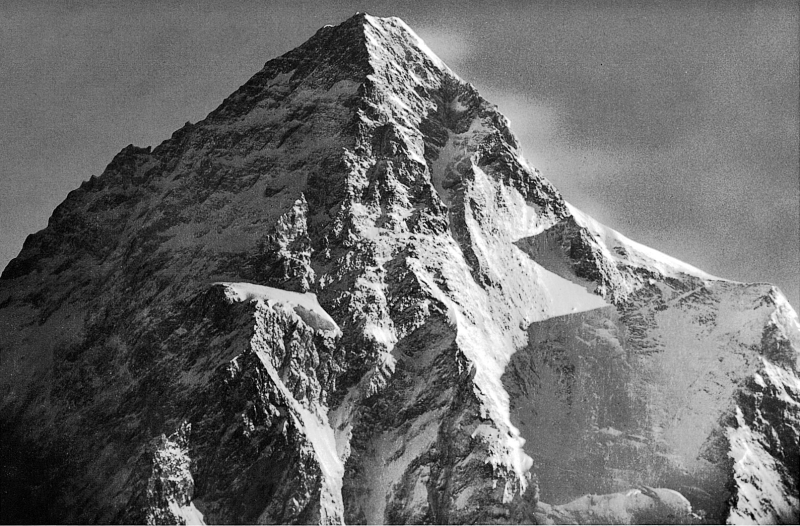

K2峰南面。1979年,梅斯納爾與弗里德爾‧穆施萊克納曾前往探索南壁(山壁中段),並於大冰峰折返。圖片來源/墨刻出版

K2峰南面。1979年,梅斯納爾與弗里德爾‧穆施萊克納曾前往探索南壁(山壁中段),並於大冰峰折返。圖片來源/墨刻出版

1979年,在我沒有攜帶人工氧氣登上聖母峰的隔年,我想去的目標是K2峰,亦即巴提語裡的喬戈里峰(Chogori)。這次,我不止想再次挑戰不戴面罩攀上這座8千公尺高峰,也希望能更往前跨出一步,計劃以小型遠征的方式,依循高難度路線攻下地球上第二高峰。為此,我挑了南柱,從峰頂直落哥德溫-奧斯騰冰川的路徑,也就是我們所稱的「魔術路線(Magic Line)」。

過去從來沒人想過要在首次攀登一座大山時劃下直線路徑,而對我來說,這種可能性不單只是登山技術的問題,事實上,這項創意行動已經盤踞在我心中好幾年了。我們看不到那條路線,但它確實存在。作為一條「有生命的路線」,它一直都在──「無」之所以有,是因為人們把攀登想像為自己浮現的路徑。

這趟K2峰遠征之旅中,與我同行的有義大利籍登山家雷納托‧卡薩洛托(Renato Casarotto)與亞歷山德羅‧戈尼亞(Alessandro Gogna)、南提洛的弗里德爾‧穆施萊克納、德國的米赫‧達賀和奧地利的羅貝特‧紹爾。此外還有隨隊官員穆罕默德‧塔希爾(Mohammed Tahir),以及負責替德國新聞雜誌《明鏡》(Spiegel)進行研究的記者約亞希姆‧霍爾茲根(Joachim Hoelzgen)。

我們在前往目的地路途中浪費了許多時間。當時仍無法從拉瓦爾品第搭乘吉普車或巴士前往遠征真正的起點斯喀杜,只能仰賴飛機,從巴基斯坦首都飛過去。6月初時,我們也在巴爾托洛冰川那裡跟大雪拼搏,所以抵達山腳下的時間比預期晚了許多。

我們原先計劃往西繞過K2峰,到K2峰西邊的安格盧斯峰(Angelus)後方搭建基地營,再從那裡向東前往安格盧斯峰和K2峰之間的鞍部,即薩伏依冰川(Savoia-Gletscher)及內格羅托冰川(Negrotto-Gletscher),那裡才是南柱真正的起始處。而當時的過渡營就跟我們行進間每天沿途搭建的一樣,位於哥德溫-奧斯騰冰川上,約略是25年前、1954年那支成功攻下K2峰的義大利大規模遠征隊所駐紮的地點。然而,從這座南方基地營到預定基地營的途中,我們有一位挑夫意外喪生。

回顧事發當時,我們準備出發的早上,因為我知道最後那段路程很危險,路的兩側都是裂隙,於是我下令禁止任何巴提挑夫偏離路線,而我自己領先在前開闢安全路徑,但並不是所有人都遵守我的指令。有一個挑夫違反我的指示離開路徑,稍微往冰川那邊走去,然後墜入一道裂隙。我們立即展開搜救,紹爾沿繩垂降到裂隙裡,但那位挑夫在墜落過程中便受到致命傷害,已經沒有生命跡象。

雖然人家常說,如果任何隊員不幸死亡,遠征行程就得取消,但我自己從來沒這樣做過。一方面,是因為我在1970年南迦帕爾巴特峰和1972年瑪納斯盧峰上遇到的意外,都是在下山途中才發生,而在這種情況下終止行程,等於是放棄自己。至於另一方面,我不覺得在有人喪命之後取消遠征行程,會對傷亡的事實帶來任何幫助。另外也有一些隊伍是,如果遇到「老爺(Sahib)」──也就是歐洲登山者──落難時,會選擇停下行動,但如果是挑夫就不會;我永遠無法理解這種不合時宜的做法。

挑夫隊伍攝於隨時有落石危險的布拉多峽谷(Brado-Schlucht)。圖片來源/墨刻出版挑夫喪生的意外把我們嚇壞了,我們聯絡他的家屬,向他在拉瓦爾品第受保的單位通報這起意外。我在事發後幾小時內,決定取消前往內格羅托冰川的行動,返回南方基地營。我們想要先回去那裡紮營,避免發生更多危險。

挑夫隊伍攝於隨時有落石危險的布拉多峽谷(Brado-Schlucht)。圖片來源/墨刻出版挑夫喪生的意外把我們嚇壞了,我們聯絡他的家屬,向他在拉瓦爾品第受保的單位通報這起意外。我在事發後幾小時內,決定取消前往內格羅托冰川的行動,返回南方基地營。我們想要先回去那裡紮營,避免發生更多危險。

K2峰是第二高的8千公尺高峰,而且或許是最危險的一座。如果我們的首要目標是不希望攻頂失敗的話,就必須放棄攀越「魔術路線」的計畫。我們一開始便出師不利,我們知道已經不再有足夠的時間可以準備了。此外,有一支法國大型遠征隊預計在幾週後前來,想要跟我們嘗試同一條路線,但他們的預算是我們的十倍,隊員也比我們多好幾倍。如果我們已經開始攀登南柱一小段路了,就代表我們已經幫那些法國人準備好路徑,然後等著被他們超越。此外,我不喜歡在首次攀登時,跟別人並列行動,我傾向避免這種狀況發生。

除了當時隊上最弱的卡薩洛托之外,整團都跟我的想法一樣,認為應該避開風險,選擇當初完成首攀的登山家所走的阿布魯齊稜線路線。即便是走這條路線,我們也有嘗試新紀錄的機會──在我們之前,還沒有人以如此小型的隊伍爬過K2峰。

途中仍時不時看到兩年前一支日本登山隊留下來的繩索,但大部分的安全設施還是必須重新架設。我們總共搭建了三個小型高地營,並在海拔7千4百公尺的「黑色金字塔(Schwarze Pyramide)」頂點以下一路設置固定繩索,以確保在最糟糕的暴風天候中也能找到回程的路。於是,7月11、12日,我跟米赫趁著第一波的好天氣,以時下最經典的阿爾卑斯式登山法,從那裡登上K2峰峰頂。

八千小百科:什麼是阿爾卑斯式攀登 |

| 阿爾卑斯攀登法(Alpine Style),指登山者不依靠嚮導、揹工、氧氣瓶及架好的固定繩,靠自身力量登頂的攀登方式。 |

前往K2峰的途中,巴提挑夫於肯考迪亞稍作休息,其中身穿藍色外套者為達賀。圖中上方為米特峰(Mitre-Peak)。圖片來源/墨刻出版我們在大山肩上紮營,大約只在華特‧博納蒂與罕薩(Hunza)挑夫阿米爾‧馬赫迪(Amir Mehdi)1954年蹲伏的位置下方不遠處;當年,他們替自認是攻頂繩索小隊的隊友送上氧氣,以完成最後幾百公尺的路程。紮營當晚冷得要命,但早晨為我們帶來很棒的天氣。離開帳篷後,我跟米赫攀越崩雪坡進入「瓶頸(Flaschenhals)」。這條狹窄通道介於垂直冰脊與陡峭岩崖之間,迫使我們必須沿著左側攀爬。就這樣,經過好幾小時的艱辛之後,我們抵達了廣袤無邊、覆滿白雪的峰頂三角地帶。

前往K2峰的途中,巴提挑夫於肯考迪亞稍作休息,其中身穿藍色外套者為達賀。圖中上方為米特峰(Mitre-Peak)。圖片來源/墨刻出版我們在大山肩上紮營,大約只在華特‧博納蒂與罕薩(Hunza)挑夫阿米爾‧馬赫迪(Amir Mehdi)1954年蹲伏的位置下方不遠處;當年,他們替自認是攻頂繩索小隊的隊友送上氧氣,以完成最後幾百公尺的路程。紮營當晚冷得要命,但早晨為我們帶來很棒的天氣。離開帳篷後,我跟米赫攀越崩雪坡進入「瓶頸(Flaschenhals)」。這條狹窄通道介於垂直冰脊與陡峭岩崖之間,迫使我們必須沿著左側攀爬。就這樣,經過好幾小時的艱辛之後,我們抵達了廣袤無邊、覆滿白雪的峰頂三角地帶。

那天天氣晴朗、萬里無雲,躺在我們腳下的其他座山和山谷有如黑白照片似的,不綠、不紅、不黃,只有天空是藍的。隨著我們爬得愈高,那些顏色變得愈深,到最後幾乎呈現黑色。峰頂在哪?當我們開始覺得永遠到不了最高點時,突然發現自己已經登上一片平原,就在一道山脊之外了──是峰頂稜線啊!而不久後,我們兩個就在午後陽光中,站在最高點處。

前往K2峰的最後一處營地(1979年)。站在帳篷邊的是戈尼亞與霍爾茲根,而穆施萊克納與達賀位於帳篷內。圖片來源/墨刻出版

前往K2峰的最後一處營地(1979年)。站在帳篷邊的是戈尼亞與霍爾茲根,而穆施萊克納與達賀位於帳篷內。圖片來源/墨刻出版

梅斯納爾手持無線電坐在K2峰峰頂(攝於1979年7月12日)。圖片來源/墨刻出版但我們沒有在上面待太久,在傍晚之前就原路折返,回到最後紮營地。隔天,我們朝著三號營方向,奮力在濃厚的吹雪堆和霧中下山。我們在途中遇到戈尼亞、紹爾和穆施萊克納,這些夥伴當時在霧中等我們。雖然他們本來也希望能夠登頂,但由於天氣惡劣而決定放棄嘗試,跟我們一起爬回基地營。

梅斯納爾手持無線電坐在K2峰峰頂(攝於1979年7月12日)。圖片來源/墨刻出版但我們沒有在上面待太久,在傍晚之前就原路折返,回到最後紮營地。隔天,我們朝著三號營方向,奮力在濃厚的吹雪堆和霧中下山。我們在途中遇到戈尼亞、紹爾和穆施萊克納,這些夥伴當時在霧中等我們。雖然他們本來也希望能夠登頂,但由於天氣惡劣而決定放棄嘗試,跟我們一起爬回基地營。

K2峰頂金字塔。被「魔術路線」貫穿的冰直突角,將西南山柱路段劃分為兩部分,其中,阿布魯齊稜線位於圖中水平線右後方,介於之間者為南壁(攝於1986年)。圖片來源/墨刻出版從最後紮營地回到三號營的路程,或許是這趟遠征最危急的一段,我跟米赫隨時都可能迷路,途中也隨時都有雪崩的危險。我們就在強風狂襲的情況下,一步一步地尋找下山的路。終於聽到夥伴的呼喚聲時,我們開心不已,代表一定距離營區不遠了。他們為我們指引方向,大夥兒一起找到帳篷──那裡並不好找,但是從峰頂下來唯一能夠進入黑色金字塔的地方。

K2峰頂金字塔。被「魔術路線」貫穿的冰直突角,將西南山柱路段劃分為兩部分,其中,阿布魯齊稜線位於圖中水平線右後方,介於之間者為南壁(攝於1986年)。圖片來源/墨刻出版從最後紮營地回到三號營的路程,或許是這趟遠征最危急的一段,我跟米赫隨時都可能迷路,途中也隨時都有雪崩的危險。我們就在強風狂襲的情況下,一步一步地尋找下山的路。終於聽到夥伴的呼喚聲時,我們開心不已,代表一定距離營區不遠了。他們為我們指引方向,大夥兒一起找到帳篷──那裡並不好找,但是從峰頂下來唯一能夠進入黑色金字塔的地方。

我們在當天就從頂端爬回阿布魯齊稜線的底部,很快就可以回到山腳下。接下來的路程由於到處都架有固定繩索,就沒有什麼問題了。雖然路線已經被吹到看不見,但我們還是有找到多年來早已被不斷踩踏成形的路徑。之後,我們接著繼續攀越冰川,晚上便順利回到基地營。

K2峰不只是一座美麗的山,也是一座危險的山。K2峰上曾發生過無數悲劇,其中尚有一些至今仍未釐清,而不少登山者能夠回到山腳下純粹是因為運氣很好。至於我們,則順利以小隊編制、且全無外界協助的方式非常迅速地爬完K2峰。我們以阿爾卑斯式攀登上半部算是一種測試;我想用阿爾卑斯式攀登8千公尺高峰的想法仍未獲得實踐,但它確實可行。

達賀正在攀越厚重雪層,前往K2峰山肩;圖中拍攝方向為東北方。圖片來源/墨刻出版

達賀正在攀越厚重雪層,前往K2峰山肩;圖中拍攝方向為東北方。圖片來源/墨刻出版

書籍資料

- 書名:登山皇帝的14座/8000公尺高峰:死亡不能阻止上山的腳步!

- 作者:萊茵霍爾德·梅斯納爾

- 譯者:江鈺婷

- 出版社:墨刻出版

- 出版日期:2021年11月20日